2013年04月04日

白書 語句説明 [C]

CAPaBLE

「持続可能な開発に向けた開発途上国の研究能力開発・向上プログラム」参照。

CASBEE

「建築物総合環境性能評価システム」参照。

CCS

二酸化炭素回収・貯留技術のこと。具体的には、火力発電所等の大規模排出源の排ガスから二酸化炭素を分離・回収し、それを地中又は海洋に長期間にわたり貯留又は隔離することにより、大気中への二酸化炭素放出を抑制する技術。

CDM

「クリーン開発メカニズム」参照。

CFC

クロロフルオロカーボン。いわゆるフロンの一種。冷媒、発泡剤、洗浄剤等として使用される。オゾン層破壊物質でありモントリオール議定書の削減規制対象物質である。また、強力な温室効果ガスである。

COD

Chemical Oxygen Demand 化学的酸素要求量。水中の有機汚濁物質を酸化剤で分解する際に消費される酸化剤の量を酸素量に換算したもの。値が大きいほど水質汚濁は著しい。

COP

Conference of the Parties 条約の締約国会議を意味する略称。気候変動枠組条約や生物多様性条約などで使われることが多い。

CSD

「国連持続可能な開発委員会」参照。

C S N Y

クロスビー・スティルス・ナッシュ&ヤング(Crosby, Stills, Nash & Young)

CSR

「企業の社会的責任」参照。

CTE

「WTO貿易と環境に関する委員会」参照。

2013年04月04日

2013年04月04日

白書 語句説明 [E]

EANET

「東アジア酸性雨モニタリングネットワーク」参照。

EC

もちろんEric Claptonのこと。

EPMS

「交通公害低減システム」参照。

ESCAP

「国連アジア太平洋経済社会委員会」参照。

ESCO

Energy Service Companyの略称で、ビルや工場の省エネ化に必要な、「技術」・「設備」・「人材」・「資金」などのすべてを包括的に提供するサービス。ESCO事業は、省エネ効果をESCOが保証するとともに、省エネルギー改修に要した投資・金利返済・ESCOの経費等が、すべて省エネルギーによる経費削減分でまかなわれるため、導入企業における新たな経済的負担はなく、契約期間終了後の経費削減分はすべて顧客の利益となる。

ETC

別称:自動料金支払いシステム。有料道路における料金所渋滞の解消等を目的に、料金所ゲートと通行車との間の無線通信により自動的に料金の支払いを行い、料金所を停止することなく通行可能とするシステム。

E-waste

Electronic and Electrical Wastes (電気電子機器廃棄物)の略称。使用済みのテレビ、パソコン等の電気電子機器であって中古利用されずに分解・リサイクル又は処分されるものを指す。その発生量及び輸出入量が増加しているといわれているが、鉛などの有害物質が含まれているため、不適正な処理に伴う環境及び健康に及ぼす悪影響が懸念されている。

2013年04月04日

白書 語句説明 [F]

F

『F』(エフ)は六田登による日本の漫画作品。1986年から1992年まで『ビッグコミックスピリッツ』(小学館)にて連載された。単行本は小学館より発刊。全28巻(文庫版は全19巻)。親友のタモツとともにF1ドライバーを目指す赤木軍馬が主人公。

FAO

「国連食糧農業機関」参照。

2013年04月04日

白書 語句説明 [G]

GBO

地球規模生物多様性概況第3版のこと。

GEF

「地球環境ファシリティ」参照。

GEO

「地球観測に関する政府間会合」参照。

GHS

「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム」参照。

GIS

Geographic Information System 地理情報システム。電子化した地理情報をコンピュータ上で管理し、検索、編集、分析などを行えるシステム。

GSNMC

GCOS Surface Network Monitoring Centre GSN監視センター。全球気候観測システム(GCOS)を構成する地上の観測網(GSN)として、WMO加盟各国の観測点の中から約1000地点が設定されており、この観測網から通報される地上月気候値気象通報(CLIMAT報)の入電率や品質のリアルタイム監視を行うセンター。気象庁とドイツ気象局で協同して業務を行っている。

G8環境大臣会合

主要国首脳会議(G8サミット)に先立ち、G8と欧州委員会の環境担当閣僚が一堂に会し、主な環境問題について意見交換を行う会議。1992年以来、ほぼ毎年1回、サミット議長国が主催して開かれている。

2013年04月04日

白書 語句説明 [H]

HCFC

ハイドロクロロフルオロカーボン(hydroChloroFluoroCarbon)。いわゆるフロンの一種。CFC(ChloroFluoroCarbon)の代替物質として使用される。オゾン層破壊物質であり、モントリオール議定書の削減規制対象物質である。オゾン層破壊係数はCFCよりも小さい。また、強力な温室効果ガスである。

HFC

ハイドロフルオロカーボン(HydroFluoroCarbon)。いわゆる代替フロンの一種。CFC、HCFCの代替物質として使用される。オゾン層破壊効果はないものの、強力な温室効果ガスであり、京都議定書において排出削減の対象となっている。

2013年04月04日

白書 語句説明 [I]

ICAO

「国際民間航空機関」参照。

ICO

『ICO』(イコ)は、ソニー・コンピュータエンタテインメントにより開発・発売された日本のアクションアドベンチャーゲーム。2001年12月6日にPlayStation 2用ソフトとして発売された。本作と世界設定を共有する『ワンダと巨像』とその後継作として『人喰いの大鷲トリコ』の製作発表がされたが、いつになったら発売するのでしょうか。

ICRI

「国際サンゴ礁イニシアティブ」参照。

IEA

国際エネルギー機関。第1次石油危機後の1974年に、キッシンジャー米国務長官(当時)の提唱を受けて、OECDの枠内における機関として設立された。

IETC

「UNEP国際環境技術センター」参照。

IGES

「地球環境戦略研究機関」参照。

IMO

「国際海事機関」参照。

IPBES

Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services。「生物多様性と生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム」参照。

IPCC

「気候変動に関する政府間パネル」参照。

ISO

国際標準化機構(International Organization for Standardization)の略称。国際的な非政府組織(民間機関)であり、製品及びサービスの国際貿易を容易にし、知的・科学的・技術的・経済的活動分野における国際間の協力を助長するために、世界的な標準化とその関連活動の発展開発を図ることを目的としている。例えば、環境マネジメントシステムの規格であるISO14001を発行している。

ITS

「高度道路交通システム」参照。

ITSスポットサービス

スマートウェイの一環として、大容量の通信技術(スポット通信:DSRC)を活用して、広域な道路交通情報や安全運転支援情報を、音声やカーナビゲーション等への図形(地図等)表示によりドライバーに伝達するサービス。その他、道の駅等における情報接続なども可能。

ITTO

「国際熱帯木材機関」参照。

IUCN

「国際自然保護連合」参照。

2013年04月04日

白書 語句説明 [J]

Japanチャレンジプログラム

「官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム」参照。

JATA世界旅行博

(社)日本旅行業協会(JATA)が主催する、旅行業界関係者の商談・情報交換や、一般消費者向けの旅行商品・サービスをアピールする旅行見本市・展示会。毎年10万人規模の入場者を誇る、アジア最大級の旅行関連イベント。

JBIC

「国際協力銀行」参照。

JI

「共同実施」参照。

JICA

「国際協力機構」参照。

J-VER

「オフセット・クレジット制度」参照。

「官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム」参照。

JATA世界旅行博

(社)日本旅行業協会(JATA)が主催する、旅行業界関係者の商談・情報交換や、一般消費者向けの旅行商品・サービスをアピールする旅行見本市・展示会。毎年10万人規模の入場者を誇る、アジア最大級の旅行関連イベント。

JBIC

「国際協力銀行」参照。

JI

「共同実施」参照。

JICA

「国際協力機構」参照。

J-VER

「オフセット・クレジット制度」参照。

2013年04月04日

白書 語句説明 [L]

L

L Lawliet(エル・ローライト)漫画『DEATH NOTE』に登場する架空の探偵である。痩せ形の体型で、目の下に隈があり、猫背で、親指の爪を噛む癖があり、「この座り方でないと推理力が40%落ちる」と言って、膝を曲げて胸に抱え込むような姿勢で椅子につく。極度の甘党で、推理の現場ではことあるごとに菓子やデザートといった甘味の間食を欠かさない。

LCA

「ライフサイクル・アセスメント」参照。

LRT

欧米を中心とする各都市において都市内の道路交通渋滞緩和と環境問題の解消を図るために導入が進められている新しい軌道系交通システム。道路の幅員、交通量と沿道土地利用に応じて、路面のみならず地下、高架も走行でき、柔軟性に富んだ走行性と利便性を併せ持っており、また、建設・導入コストがほかの交通システムと比較して安いことが特徴といえる。近年では、ユニバーサルデザインの思想の下、多くの車両が高齢者にもやさしい超低床車両(Light Rail Vehicle)となるなど、路面からすぐに乗れる公共交通として利用されている。

2013年04月04日

白書 語句説明 [M]

MARPOL条約

正式名称は「船舶による汚染の防止のための国際条約(英: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto)」(1973年採択、1978年及び1997年の議定書により改正。)。1983年(昭和58年)に発効し、日本も同年に加入。船舶からの油、有害液体物質等の排出による海洋汚染の防止を目的としており、油、有害液体物質の排出方法等を規制している。

MDGs

「国連ミレニアム開発目標」参照。

MSDS(化学物質等安全データシート)制度

Material Safety Data Sheet(化学物質等安全データシート)。有害性のある化学物質及びそれを含有する製品をほかの事業者へ譲渡、又は提供する際に、化学物質等の性状及び取扱に関する情報を相手へ提供することを義務付ける仕組みをいう。

2013年04月04日

2013年04月04日

白書 語句説明 [O]

OECD

「経済協力開発機構」参照。

OECD環境政策委員会

全世界的な環境問題への関心の高まりを受け、1970年(昭和45年)7月にOECD内に環境委員会が設置され、その後1992年(平成4年)3月に、環境政策委員会に改組された。各加盟国政府が環境政策を企画立案する上で重要と思われる問題を調査・研究、検討し、その成果は公表・活用されているほか、必要に応じて理事会に報告し、理事会決定あるいは勧告として採択されている。なお、数年ごとに閣僚級会合も開催されている。近年は、「貿易と環境」、「農業と環境」、「税と環境」等ほかの委員会との合同作業等、分野横断的な活動が行われている。

OPRC-HNS議定書

正式名称は「2000年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書」。2007年(平成19年)6月発効。日本も同年に加入。船舶等からの油以外の危険物質及び有害物質の海洋への流出事故への対応を目的として船舶等への緊急措置手引書の備え付け、国家的な緊急時計画の策定、汚染への対応に関する国際協力等について規定している。

OPRC条約

正式名称は「1990年の油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際条約(International Convention on Oil Pollution Preparedness,Response and Cooperation,1990)」。1990年(平成2年)11月採択、1995年(平成7年)5月発効。1996年(平成8年)1月日本について効力発生。1989年3月米国で発生した21万トンタンカー「エクソンバ ルディーズ号」の座礁事故に伴う大量の油流出事故(原油約4万kl)を契機として、 海洋環境保護に対する国際的な機運の高まりを受け船舶等からの油流出事故への対応を目的として、油汚染緊急計画の備え付け義務や油汚染の通報手続等を規定している。

2013年04月04日

白書 語句説明 [P]

PCB

「ポリ塩化ビフェニル」参照。

PCB特別措置法

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」参照。

PCB廃棄物

PCBは昭和4年に初めて工業製品化されて以来、その安全性、耐熱性、絶縁性を利用して電気絶縁油、感圧紙等、さまざまな用途に用いられてきたが、環境中で難分解性であり、生物に蓄積しやすくかつ慢性毒性がある物質であることが明らかになり、生産・使用の中止等の行政指導を経て、昭和49年に化学物質審査規制法に基づき製造及び輸入が原則禁止された。しかし、PCB廃棄物については、処理施設の整備が進まなかったことなどから事業者が長期間保管し続けてきており、平成13年にPCB廃棄物処理特別措置法が制定され、処理体制の整備を図った上で平成28年度までに処理を終えることとしている。

PES

「生態系サービスへの支払い制度」参照。

PFC

パーフルオロカーボン。強力な温室効果ガスであり、京都議定書において排出削減の対象となっている。

pH

水の酸性・アルカリ性を表す指標。中性は7。数字が小さいほど酸性度が高い。

PIC条約

「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約」参照。

PM2.5

「微小粒子状物質」参照。

POPs

「残留性有機汚染物質」参照。

POPs条約

「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」参照。

PRTR制度

Pollutant Release and Transfer Register。化学物質排出移動量届出制度。人の健康や生態系に有害な影響を及ぼすおそれのある化学物質について、環境中への排出量及び廃棄物に含まれて事業所の外に移動する量を事業者が自ら把握し、国に報告を行い、国は、事業者からの報告や統計資料等を用いた推計に基づき、対象化学物質の環境への排出量等を把握、集計し、公表する仕組みをいう。

PSC

「ポートステートコントロール」参照。

PTPS

「公共車両優先システム」参照。

2013年04月04日

白書 語句説明 [R]

RDF

ごみ固形化燃料(Refuse Derived Fuel)の略称。生ごみ・廃プラスチック、古紙などの可燃性のごみを粉砕・乾燥したのちに生石灰を混合して、圧縮・固化したもの。輸送や長期保管が可能で、石炭混焼やセメント焼成にも利用できる。原料が廃棄物であるため、RDFの製造は現行法で一般廃棄物の中間処理方法のひとつとみなされ、市町村が事業主体となって焼却処理されている。

RDG

(レッドデータガール)http://rdg-anime.jp/『RDG レッドデータガール』(アールディージー レッドデータガール)は、荻原規子による日本のファンタジー小説のシリーズ。挿画は単行本・文庫版ともに酒井駒子が担当している。2008年7月から2012年11月まで角川書店から刊行された。2012年12月現在単行本版全6巻、文庫版4巻。2013年4月3日(水)北日本放送にて26時28分からテレビアニメ放映。キャラクター原案は岸田メルが担当する。アニメーション制作はP.A.WORKS。また『月刊少年エース』(角川書店)2012年12月号よりコミック版の連載が開始した。キャラクター原案はアニメの岸田準拠で、作画は琴音らんまるが担当している。

RoHS指令

WEEE指令(廃家電・電子機器指令)を補完し、家電・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限により、環境や健康に及ぼす危険を最小化することを目的とするEU指令(2003年1月採択)。家電・電子機器に含まれる特定有害物質のうち、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム及び臭化難燃材(PBB、PBDE)の計6種について、2006年7月1日から新規の家電・電子機器への使用を禁止している。

2013年04月04日

白書 語句説明 [S]

SAICM

「国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ」参照。

SATOYAMAイニシアティブ

人と自然との共生を目指し、世界的な規模で生物多様性の保全と持続可能な利用・管理を促進するための取組。日本の里地里山のような人間の営みにより形成・維持されてきた農地や人工林、二次林などの二次的な自然地域を対象とし、保全と持続可能な利用を進めるもの。環境省が国連大学等の国際機関とともに提唱している。

SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップ

SATOYAMAイニシアティブを世界的に推進するための多様な主体が参画する国際パートナーシップ。2010年(平成22年10月)に発足。事務局は国連大学高等研究所。

SF6

六フッ化硫黄。強力な温室効果ガスであり、京都議定書において排出削減の対象となっている。

SPIRIT21

Sewage Project, Integrated and Revolutionary Technology for 21st century。下水道技術開発プロジェクト。下水道で特に重点的に技術開発を推進すべき分野について、民間主導による技術開発を誘導・推進するとともに、開発された技術の早期かつ幅広い実用化を目的とした産学官の連携による新たな技術開発プロジェクトであり、平成14年3月にスタートした。

SRI

「社会的責任投資」参照。

2013年04月04日

白書 語句説明 [T]

TEEB

「生態系と生物多様性の経済学」参照。

TEMM

「日中韓三カ国環境大臣会合」参照。

TMR

関与物質総量(Total Material Requirement。「TMR」)は、資源の採取等に伴い目的の資源以外に採取・採掘されるか又は廃棄物等として排出される「隠れたフロー」を含むものであり、源利用の持続可能性や地球規模で与える環境負荷を定量的に表すための一つの目安と考えられる。

2013年04月04日

白書 語句説明 [U]

UNCCD

「砂漠化対処条約」参照。

UNEP

「国連環境計画」参照。

UNEP国際環境技術センター

開発途上国等への環境上適正な技術の移転促進を目的として、淡水湖沼集水域の環境管理問題を担当する滋賀事務所と、大都市の都市環境管理問題を担当する大阪事務所とから構成され、環境保全技術に関するデータベースの整備、情報提供、研修、コンサルティング等の業務を行っている。

UNEP親善大使

アジア太平洋地域の環境保全活動に対する日本国内及び相手国の国民の認識向上を図ることを目的に、

[1]草の根レベルの環境保全活動現場の訪問、激励、

[2]現場の取組をさらに進めるために必要な事項の調査、

[3]環境の現状と環境保全活動についての報告、

[4]アジア太平洋地域、特に日本・訪問国における広報を活動内容としている。

歌手の加藤登紀子さんは2000年(平成12年)10月30日にUNEP事務局長より任命されている。

UNFF

「国連森林フォーラム」参照。

UTMS

「新交通管理システム」参照。

2013年04月04日

2013年04月04日

白書 語句説明 [W]

WEEE指令

廃家電・電子機器の再利用やリサイクル推進、処理に製造者等を参加させることによる製品の環境パフォーマンス向上を目標とするEU指令(2003年1月採択)。回収は無料で、一人当たり年間4キロという回収目標を達成しなければならない。当該製品の製造者には、回収後の費用の支払い、新製品の上市時の保証金提供、廃家電の適正処理の義務付け、製品ごとのリカバリー目標値の達成が課せられている。

WMO

「世界気象機関」参照。

WTO貿易と環境に関する委員会

環境問題への関心の高まりを受け、1994年(平成6年)にWTOに設置された委員会。貿易と環境に関する国際的な議論の中心的なフォーラムの一つであり、毎年3~5回会合が開催され、「多国間環境協定に規定される貿易措置とWTOの下での多角的自由貿易体制との関係」等の項目について検討が行われている。

2013年04月04日

白書 語句説明 [数字]

2010年目標

2002年(平成14年)にオランダのハーグで開催された生物多様性条約第6回締約国会議(COP6)において採択された生物多様性条約の戦略計画に盛り込まれた「2010年までに生物多様性の損失速度を顕著に減少させる」という目標。同年に開催された持続可能な開発に関する世界首脳会議(WSSD)において採択された「実施計画」においても、同趣旨の目標に言及されている。2010年に愛知県名古屋市で開催されるCOP10では、2010年目標の評価が行われるとともに、2010年以降の新たな目標(ポスト2010年目標)が決定される予定。

3R

リデュース(Reduce):廃棄物等の発生抑制、リユース(Reuse):再使用、リサイクル(Recycle):再生利用の3つの頭文字をとったもの。

3Rイニシアティブ

3Rを通じて、地球規模での循環型社会の構築を目指すこと。2004年のG8シーアイランドサミットにおいて小泉総理(当時)が提唱し、2005年4月に東京で開催された3Rイニシアティブ閣僚会合において正式に開始された。閣僚会合では、国際的に3Rの取組を推進することについて合意が得られた。現在、各国でリサイクル法制度の確立やグリーン購入の導入など、3Rの具体的な取組が進められている。

6つのチャレンジ

「チャレンジ25キャンペーン」においてオフィスや家庭、地域で、私たち一人ひとりがCO2削減に向けて実践できる具体的な行動の提案。

2002年(平成14年)にオランダのハーグで開催された生物多様性条約第6回締約国会議(COP6)において採択された生物多様性条約の戦略計画に盛り込まれた「2010年までに生物多様性の損失速度を顕著に減少させる」という目標。同年に開催された持続可能な開発に関する世界首脳会議(WSSD)において採択された「実施計画」においても、同趣旨の目標に言及されている。2010年に愛知県名古屋市で開催されるCOP10では、2010年目標の評価が行われるとともに、2010年以降の新たな目標(ポスト2010年目標)が決定される予定。

3R

リデュース(Reduce):廃棄物等の発生抑制、リユース(Reuse):再使用、リサイクル(Recycle):再生利用の3つの頭文字をとったもの。

3Rイニシアティブ

3Rを通じて、地球規模での循環型社会の構築を目指すこと。2004年のG8シーアイランドサミットにおいて小泉総理(当時)が提唱し、2005年4月に東京で開催された3Rイニシアティブ閣僚会合において正式に開始された。閣僚会合では、国際的に3Rの取組を推進することについて合意が得られた。現在、各国でリサイクル法制度の確立やグリーン購入の導入など、3Rの具体的な取組が進められている。

6つのチャレンジ

「チャレンジ25キャンペーン」においてオフィスや家庭、地域で、私たち一人ひとりがCO2削減に向けて実践できる具体的な行動の提案。

2013年04月03日

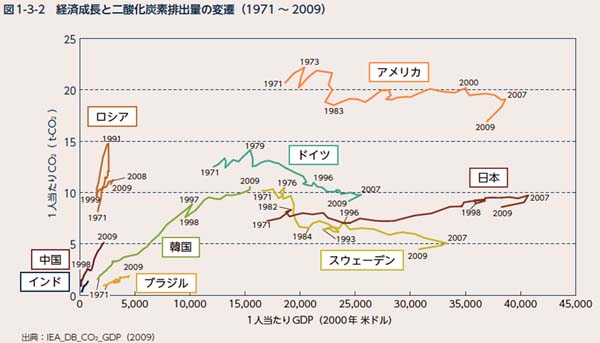

経済成長と二酸化炭素排出量の変遷(1971 ~ 2009)

我が国においては、二酸化炭素の総量は、2007年頃まで増加傾向にありましたが、おおむね、経済力を成長・維持しながらも二酸化炭素の排出量を抑制してきました。

経済成長を遂げながら低炭素社会を実現することは、世界の目指している持続可能な社会の一つの姿であると考えられます。以上のデータからは、世界全体の傾向として、経済成長と二酸化炭素の排出量の増加を切り離す(デカップリング)にはいたっていないものの、一部の国に見られるように、経済力を低下させずに地球温暖化による環境負荷も軽減し得ることを示唆しています。一方で、近年経済成長が著しい中国、インド等の国々については、経済成長に伴う二酸化炭素排出量の増加傾向が著しいことから、これらの国々は、成長の過程で地球温暖化対策に貢献し得る余地が多く残されていると考えられます。

2013年04月03日

エコロジカルフットプリン

エコロジカルフットプリントは、我々の生活を支えるために必要とされる生物的生産物の需要量を「グローバルヘクタール(Gha)」という理念上の

面積に換算して示した数値であり、人間の社会経済活動が地球環境に与える総体としての負荷の傾向を知ることができます。つまり、Ghaの数値が大きいほど、自然資源を多消費し、大きな環境負荷をかけていることになります。

上図は、エコロジカルフットプリントを縦軸にGDPを横軸に取り、国別に示したものです。これを見ると、先進国を中心として、国民1人当たりの

GDPの高い国は、エコロジカルフットプリントの値も高い数値になる傾向にあることが分かります。このことは、先進国が依然として環境に強い負荷を

与えている社会経済活動を行っていることを示すとともに、BRICsをはじめとする経済成長が著しい新興国については、現在の社会経済の構造が変わらない限り、今後、環境負荷が増大する可能性が高いことを示唆しています。

下図は、エコロジカルフットプリントを縦軸に、人間開発指数(HDI: Human Development Index)を横軸にとったものです。HDIは、GDP・平均寿命・

識字率・教育水準に関する指標の各値に重み付けをして計算した統合的指標であり、人々の生活の質や発展の程度を示しています。この図を見ると、アフリカをはじめとした開発途上国の多くでは、環境負荷も低いが人々の生活の質も低い状況に置かれている一方で、先進国では、生活の質も高いが環境負荷も高いという状況がうかがえます。このことは、先進国においても開発途上国においても、生活の質の向上を達成しながら環境負荷も少ない社会の姿からはほど遠い現状を示唆しています。

OECDの「グリーン成長」も、UNEPの「グリーン経済」も、このような環境・経済・社会の深刻な現状を地球規模の問題であるととらえ、それぞれの視

点から持続可能な社会の実現に向けたプロセスのあり方を提言しているのだと理解することができます。このような世界の潮流の中で、我が国がどのような社会経済のあり方を目指すのかは大きな課題です。

面積に換算して示した数値であり、人間の社会経済活動が地球環境に与える総体としての負荷の傾向を知ることができます。つまり、Ghaの数値が大きいほど、自然資源を多消費し、大きな環境負荷をかけていることになります。

上図は、エコロジカルフットプリントを縦軸にGDPを横軸に取り、国別に示したものです。これを見ると、先進国を中心として、国民1人当たりの

GDPの高い国は、エコロジカルフットプリントの値も高い数値になる傾向にあることが分かります。このことは、先進国が依然として環境に強い負荷を

与えている社会経済活動を行っていることを示すとともに、BRICsをはじめとする経済成長が著しい新興国については、現在の社会経済の構造が変わらない限り、今後、環境負荷が増大する可能性が高いことを示唆しています。

下図は、エコロジカルフットプリントを縦軸に、人間開発指数(HDI: Human Development Index)を横軸にとったものです。HDIは、GDP・平均寿命・

識字率・教育水準に関する指標の各値に重み付けをして計算した統合的指標であり、人々の生活の質や発展の程度を示しています。この図を見ると、アフリカをはじめとした開発途上国の多くでは、環境負荷も低いが人々の生活の質も低い状況に置かれている一方で、先進国では、生活の質も高いが環境負荷も高いという状況がうかがえます。このことは、先進国においても開発途上国においても、生活の質の向上を達成しながら環境負荷も少ない社会の姿からはほど遠い現状を示唆しています。

OECDの「グリーン成長」も、UNEPの「グリーン経済」も、このような環境・経済・社会の深刻な現状を地球規模の問題であるととらえ、それぞれの視

点から持続可能な社会の実現に向けたプロセスのあり方を提言しているのだと理解することができます。このような世界の潮流の中で、我が国がどのような社会経済のあり方を目指すのかは大きな課題です。

2013年04月03日

グリーン成長における重要な要素

・生産性の向上 : 環境効率性を指向することで生産性を向上し、廃棄物やエネルギー消費を抑制する。

・環境分野の技術革新 : 環境問題の解決に向けた制度設計によって、技術革新を促す。

・新しい試乗の創造 : 環境にやさしい技術に裏打ちされた新しい市場の創造によって、新しい雇用の可能性が生まれる。

・安定した政策への信頼 : 環境問題に対処するための政策が中長期的に行われることで、投資行動が促進される。

・マクロ経済的な安定性 : 資源価格の乱高下を抑制し、財政支出の安定を図ることで、マクロ経済の安定を図る。

・資源制約 : 自然資源の損失が社会経済活動の便益を超えることによって将来的な経済成長の可能性が損なわれることを防ぐ。

・生態系における安定性 : 生態系の安定性が損なわれることによって生じる不可逆的な悪影響のリスクを回避する。

※グリーン経済/Green Economy(国連環境計画/UNEP) : 環境問題に伴うリスクを軽減しながら人間の福利や不平等を改善する

※グリーン成長/Towards Green Growth(経済協力開発機構/OECD) : 資源制約の克服と環境負荷の軽減をはかりながら経済成長も達成する

・環境分野の技術革新 : 環境問題の解決に向けた制度設計によって、技術革新を促す。

・新しい試乗の創造 : 環境にやさしい技術に裏打ちされた新しい市場の創造によって、新しい雇用の可能性が生まれる。

・安定した政策への信頼 : 環境問題に対処するための政策が中長期的に行われることで、投資行動が促進される。

・マクロ経済的な安定性 : 資源価格の乱高下を抑制し、財政支出の安定を図ることで、マクロ経済の安定を図る。

・資源制約 : 自然資源の損失が社会経済活動の便益を超えることによって将来的な経済成長の可能性が損なわれることを防ぐ。

・生態系における安定性 : 生態系の安定性が損なわれることによって生じる不可逆的な悪影響のリスクを回避する。

※グリーン経済/Green Economy(国連環境計画/UNEP) : 環境問題に伴うリスクを軽減しながら人間の福利や不平等を改善する

※グリーン成長/Towards Green Growth(経済協力開発機構/OECD) : 資源制約の克服と環境負荷の軽減をはかりながら経済成長も達成する

2013年04月03日

地球環境パートナーシッププラザ

平成25年4月1日

平成25年度における「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」第19条第1項に基づく拠点の決定について(お知らせ)

平成25年度における「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」第19条第1項に基づく拠点を定めたのでお知らせします。

環境省においては、環境保全活動、協働取組等の取組を効果的に推進するため、[1]情報提供、[2]相談、[3]交流等の拠点としての機能を担う体制を整備しています。

平成8年に、東京・青山に「地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)」を設置(国連大学との共同運営・管理)し、さらに、平成16年に、地域での環境パートナーシップづくりの支援拠点として、全国各ブロック(8カ所)ごとに「地方環境パートナーシップオフィス(地方EPO)」を設置しました。(関東ブロックは、GEOC内に関東EPOを設置し、一体的に管理運営)

これらの拠点では、

[1] シンポジウムやワークショップ、勉強会、施策説明会、異業種交流会等の開催

[2] 地方公共団体の環境部局や教育委員会等との意見交換、ネットワーク化

[3]企業とNPOとのマッチング、NPOへの指導・助言

等の取組を行うこととしており、このたび、平成25年度の拠点を別紙のとおり定めたのでお知らせします。

平成25年度における「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」第19条第1項に基づく拠点の決定について(お知らせ)

平成25年度における「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」第19条第1項に基づく拠点を定めたのでお知らせします。

環境省においては、環境保全活動、協働取組等の取組を効果的に推進するため、[1]情報提供、[2]相談、[3]交流等の拠点としての機能を担う体制を整備しています。

平成8年に、東京・青山に「地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)」を設置(国連大学との共同運営・管理)し、さらに、平成16年に、地域での環境パートナーシップづくりの支援拠点として、全国各ブロック(8カ所)ごとに「地方環境パートナーシップオフィス(地方EPO)」を設置しました。(関東ブロックは、GEOC内に関東EPOを設置し、一体的に管理運営)

これらの拠点では、

[1] シンポジウムやワークショップ、勉強会、施策説明会、異業種交流会等の開催

[2] 地方公共団体の環境部局や教育委員会等との意見交換、ネットワーク化

[3]企業とNPOとのマッチング、NPOへの指導・助言

等の取組を行うこととしており、このたび、平成25年度の拠点を別紙のとおり定めたのでお知らせします。

2013年04月02日

日本国インプット 持続可能な開発に向けた9つの提案

出典:国連持続可能な開発会議(リオ+20)

①防災

ポスト「兵庫行動枠組」を策定し、 防災を開発政策へと統合。東日本大震災等の災害で得られた知見・教訓を国際社会で共有する。

②エネルギー

大胆なエネルギーシフトに向けて省エネルギー、再生可能エネルギー、クリーンエネルギーを推進する。

③食料安全保障

食料増産に向けた農業分野への投資拡大、責任ある農業投資の前進、集約化・効率化など、持続可能な農業を通じた食料安全保障を実現する。

④水

「橋本行動計画II」に代わる総合的な水資源管理に関する目標について検討を開始する。

⑤環境未来都市

経済・社会・環境価値を創造し続ける「環境未来都市」のモデルを世界に提供する。

⑥持続可能な開発のための教育

持続可能な開発のための教育に係る取組の促進・共有を行い、持続可能な市民の育成に取り組む。

⑦地球観測システム(GEOSS)

地球規模課題に適切に対処するために、GEOSSを通じた地球観測体制ネットワークを一層強化する。

⑧技術革新とグリーン・イノベーション

技術革新とグリーン・イノベーションの重要性を再認識し、成長段階に応じた取組を開始する。

⑨生物多様性

愛知目標の重要性を再確認し、そのための国際的取組への参加を促進し、愛知目標の実現に向けた取組を強化する。

***************************************************************************************

※兵庫行動枠組 「災害に強い国・コミュニティづくり」をテーマとする、2005 年から2010 年までの10 年の国際社会における防災活動の基本的指針である。2005 年1 月18 日から22 日にかけて、兵庫県神戸市において開催された「国連防災世界会議」において採択された。

I.序文

○ この会議において、自然の脅威に対する脆弱性を軽減する戦略的、体系的な手法により、災害に強い国・コミュニティを構築する具体的な方法を特定した。

○ 災害による損失は増大し、開発利益を奪い、地球規模の問題となっている。無計画な都市化、環境の悪化、気候変動等により脆弱性が増し、災害は世界の人々や途上国の持続可能な開発をますます脅かしかねない。過去20年間、災害により毎年平均2億人以上が被害を受けている。防災を持続可能な開発や貧困削減の取組みに体系的に取り込む必要性は、今や国際的な認識を得ている。

○ 横浜戦略の点検作業において、防災を持続可能な開発と関連づけ、より体系的に展開し、各国や地方の防災能力の強化を通じて災害に強い国・コミュニティを構築することが主要な課題として浮き彫りとなった。

○ 特定された具体的な課題は次の5分野。

a) 防災のための統治力(組織的、法的、政策的な枠組)、

b) 災害リスクの特定、評価、観測、早期警報、

c) 災害知識の普及、防災教育、

d) 災害リスク要因の削減、

e) 効果的な応急・復旧への備え

II.期待される成果及び戦略目標

○ 本行動枠組の実施により今後10年で期待される成果は、災害による人的被害、社会・経済・環境資源の損失が実質的に削減されること。この実現のため、次の3つの戦略目標を設定する。

a)持続可能な開発の取組みに減災の観点をより効果的に取り入れる。

b)全てのレベル、特に、コミュニティレベルで防災体制を整備し、能力を向上する。

c)緊急対応や復旧・復興段階においてリスク軽減の手法を体系的に取り入れる。

III.2005-2015の優先行動

○ 全ての国がそれぞれの持続可能な開発と自国内の人々の生命と財産を守るための一義的な責任を有する、コミュニティの防災対応能力を高める、といった一般的配慮事項を定めた上で、5つの分野ごとに、次の具体的優先行動を設定。

1.防災を国、地方の優先課題に位置づけ、実行のための強力な制度基盤を確保する。

○ 国レベルの制度的、法的枠組の整備(多部門間の防災行動の調整を図る国レベルのプラットフォームの設立・強化等)

○ 資源の確保(防災に関わる人材、資金の確保等)

○ コミュニティの参画(コミュニティレベルの具体的な防災政策の策定、ボランティア資源の戦略的活用等)

2.災害リスクを特定、評価、観測し、早期警報を向上する。

○ 国及び地方レベルの災害リスク評価(リスクマップの整備・普及、災害リスクや脆弱性の評価指標の体系整備等)

○ 早期警報(住民本位の早期警報体制の整備等)

○ 防災能力(災害の研究・観測・予測のための科学技術の振興、組織の整備等)

○ 地域レベルの顕在化するリスク(地域レベルの災害リスク・損失に関する統計データの整備、地域レベルの災害リスクの評価・観測・情報交換・早期警報の提供等)

3.全てのレベルで防災文化を構築するため、知識、技術、教育を活用する。

○ 情報交換(災害に脆弱な地域の住民に対するわかりやすい災害情報の伝達、防災に関わる多様な関係者間の情報交換等)

○ 研究(全てのレベルでの防災行動の社会経済的コスト便益評価手法の確立、気候関連災害リスクに関する脆弱性や影響の評価手法の開発能力の強化等)

○ 意識啓発(防災文化の普及のためのメディアの取組み促進)

4.潜在的なリスク要因を軽減する。

○ 環境資源の管理(ハード・ソフト両面からの総合的な水資源の管理等)

○ 社会的・経済的開発実践(災害に脆弱な地域の食糧の安全確保、保健分野への防災計画の統合、重要な公共施設・インフラの耐震性の向上等)

○ 土地利用計画その他の技術的措置(都市計画、開発プロジェクトの計画過程への防災の取り入れ)

5.効果的な応急対応のための事前準備を強化する。

○ 防災トレーニングによる人材育成、全てのレベルにおける緊急事態対応計画の準備、防災訓練、ボランティア精神に根ざしたコミュニティの多様な関係者の積極的関与

IV.実施とフォローアップ

○防災に関わる多様な分野の関係者による多部門間調整の促進、コミュニティに根ざした組織やボランティア等の民間主体、研究機関の関与、国境を越えた災害への対応体制の支援といった、といった一般的配慮事項を定めた上で、関係主体ごとの取組方針を設定。

1.国

○各国は、強い自助の精神の下、市民社会その他の関係主体と連携しつつ、各国の実情に即して、自らの防災能力を評価し、本行動枠組に関わる防災プログラムの概要を公表する等の取組みを実施する。

2.地域機関

○地域機関は、本行動枠組に掲げた目的を地域レベルで達成するための域内各国の防災能力の向上、災害の監視手法の開発等の地域プログラムを推進する、地域レベルでの達成状況や障害を検証し、要請に基づき各国の支援を行う、津波等の早期警報体制の整備を支援する等の取組みを実施することが求められる。

3.国際機関

○国連機関をはじめとする国際機関は、本行動枠組に位置づけられた人道分野及び開発分野に防災の観点を取り入れるための総合的な取組みにより、国際防災戦略を推進する、復興過程における将来のリスクの削減の支援、優良事例や知識の共有等により被災国の復興を支援する国際的な仕組みを強化する等の取組みを実施することが求められる。

4.国際防災戦略(ISDR)

○ISDRのパートナーは、本行動枠組のフォローアップを支援するため、関係主体の役割と取組みを整理する、国連機関等関係主体の防災行動について、実施のための課題の特定やガイドライン、政策ツールの整備を通じ、効果的な調整を図る、防災に関する優良事例や教訓、技術、行動についての情報交換を促進するための情報集(ポートフォリオ)を整備する等の取組みを実施することが求められる。

5.資金供与

○本行動枠組の実施の支援に必要な資源を動員するため、各国、地域・国際機関は、多面的な仕組みを通じ、防災のための資金を適切に動員する。

○災害が多発する途上国に対する財政的、技術的支援や南北、南南協力を促進する。

○貧困削減や都市開発、気候変動への適用に関わる開発援助プログラムの中に防災措置を適切に取り入れる。

※「橋本行動計画」国連「水と衛生に関する諮問委員会」(議長:橋本元総理)は、第4回世界水フォーラム(2006年3月、メキシコ)において、水と衛生問題解決に向けた「行動計画(Your Action、Our Action)」を発表。同行動計画は、以下の通り、水と衛星分野において、6分野で各国政府や国際機関がとるべき具体的な行動を提案し、その行動実現に向けた諮問委員会自身の活動内容を明らかにしたもの。

1.資金調達:地域機関は、ガバナンスと透明性を確保するためのプログラムを設定すべき。地域金融機関と世銀は、地方の事業体及び地方資金市場を開発するプログラムを設定する。また、援助機関は、これらの分野に資金を提供する。

2.水事業体パートナーシップ:国連水関連機関調整委員会は、水事業体パートナーシップに対する国連関係機関からの支援を要請する。諮問委員会は行動プログラムを作り、その実現のため公共機関と国際社会に呼びかける。

3.衛生:2008年(平成20年)を「国際衛生年」とする。同年に国連地域事務所が各地域でハイレベルな会議を開催する。国連開発の10年の総括として、進捗状況を確認するために国連が「国際衛生会議」を開催する。諮問委員会は援助機関や関係機関、政府と共に衛生の優先度の向上を目指す。

※「橋本アクションプラン」の提案通り、2006年(平成18年)12月の国連総会において、2008年(平成20年)を国際衛生年とする決議が採択。

4.モニタリング:国連事務総長は、国連機関の幹部と共同して、ジョイント・モニタリング・プログラムにふさわしい予算や人員の配分についての優先度を高め、統合水資源管理の目標に関して、2008(H20)年の国連持続可能な開発委員会に進捗状況を報告するよう各国に求める。各国政府水と衛生へアクセスできる人数を毎年計測・報告するよう求める。OECDは資金調達などの目標を踏まえ向上させる。諮問委員会は財政機関等に働きかける。

5.統合水資源管理:国連事務総長は国連加盟国に進捗状況を調査し、2008(H20)年の国連持続可能な開発委員会第16会期(CSD16)に報告するよう要請するよう求める。国連経済社会局にデータベースの構築を求める。

6.水と災害:国際社会が、世界的に統一された政治的な意思に基づき、水の災害に起因する生命・生活の損失削減に向けた世界行動の指針を表明した明確な目標を設定する必要がある。国と地方の政府は、災害発生中あるいは発生後の安全な飲料水と衛生の即時の提供を確保すべき。諮問委員会はそのような努力を支持し、国際社会による共通の目標の実現に向けて関係者と協力する。

※GEOSS:全球地球観測システム(GEOSS:Global Earth Observation System of Systems)。幅広いユーザーに対して、地球観測のデータ・情報を活用した意志決定支援ツールを提供するものであり、インターネット等を通じて、意思決定者が必要な情報にアクセスすることを可能とする。

GEOSS10年実施計画の概要

全球地球観測システム(GEOSS)の構築方針

世界全域を対象とし、既存及び将来の人工衛星や地上観測など多様な観測システムが連携した、包括的なシステムを今後10年間(2005-2015年)で構築します。

意志決定者や公衆など、利用者が必要とする情報を重点的に提供します。

地球観測システムによる達成目標の明確化

災害 自然及び人為起源の災害による、人命及び財産の損失の軽減

健康 人間の健康と福祉に影響を与える環境要因の理解

エネルギー エネルギー資源管理の改善

気候 気候変動と変化の理解、評価、予測、軽減及び適応

水 水循環のより良い理解を通じた、水資源管理の向上

気象 気象情報、予報及び警報の向上

生態系 陸域、沿岸及び海洋生態系の管理及び保護の向上

農業 持続可能な農業及び砂漠化との闘いの支援

生物多様性 生物多様性の理解、監視、保全

具体的な手法の明確化

上記の目標を達成するため、以下のような手法を推進。

地球上の観測点数の不十分さや、観測頻度の少なさを補完するため、既存の観測システムの充実・連携と新たな観測手段を導入。その際、データ保管・流通や観測継続性の確保、など

最小時間及び最低限の費用による適切なデータ及び情報提供

複数の観測システムを連結させるための相互運用性基準の確立

研究開発の促進

開発途上国の積極的関与と能力開発

GEOSSデータ共有原則

関連する国際文書や国家のデータポリシー及び法律の存在を認識しつつ、GEOSS内で共有データ、メタデータ及びプロダクトは完全かつオープンに交換される

全ての共有データ、メタデータ及びプロダクトは、最小限の時間遅延かつ最低限の費用で提供される

全ての共有データ、メタデータ及びプロダクトは、研究及び教育目的については、無料もしくは複製にかかる費用を超えない費用であることが奨励される

地球観測に関する政府間会合(GEO)の設立

「10年実施計画」を実際に推進するための国際調整メカニズム(言わば事実上の小規模な国際機関)として、新たに、参加各国政府を中心とする地球観測に関する政府間会合(GEO)(事務局をジュネーブに設置)を2005年2月に設立。

※ 愛知目標:正式名称は「生物多様性新戦略計画」。2010年10月に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)で採択されたのにちなんで「愛知目標」(ポスト2010年目標(2011-2020年))と呼ばれる。

「愛知目標」は、2050年までに「自然と共生する」世界を実現するというビジョン(中長期目標)を持って、2020年までにミッション(短期目標)及び20の個別目標の達成を目指すもの。中長期目標については、「2050年までに、生態系サービスを維持し、健全な地球を維持し全ての人に必要な利益を提供しつつ、生物多様性が評価され、保全され、回復され、賢明に利用される」ことが合意されている。

個別目標は、数値目標を含むより具体的なものとすることを目指している。そのうち、生物多様性保全のため地球上のどの程度の面積を保護地域とすべきかという目標11に関しては、最終的には「少なくとも陸域17%、海域10%」が保護地域などにより保全されるとの目標が決められた。その他「森林を含む自然生息地の損失速度が少なくとも半減、可能な場所ではゼロに近づける」といった目標(目標5)が採択されている。

①防災

ポスト「兵庫行動枠組」を策定し、 防災を開発政策へと統合。東日本大震災等の災害で得られた知見・教訓を国際社会で共有する。

②エネルギー

大胆なエネルギーシフトに向けて省エネルギー、再生可能エネルギー、クリーンエネルギーを推進する。

③食料安全保障

食料増産に向けた農業分野への投資拡大、責任ある農業投資の前進、集約化・効率化など、持続可能な農業を通じた食料安全保障を実現する。

④水

「橋本行動計画II」に代わる総合的な水資源管理に関する目標について検討を開始する。

⑤環境未来都市

経済・社会・環境価値を創造し続ける「環境未来都市」のモデルを世界に提供する。

⑥持続可能な開発のための教育

持続可能な開発のための教育に係る取組の促進・共有を行い、持続可能な市民の育成に取り組む。

⑦地球観測システム(GEOSS)

地球規模課題に適切に対処するために、GEOSSを通じた地球観測体制ネットワークを一層強化する。

⑧技術革新とグリーン・イノベーション

技術革新とグリーン・イノベーションの重要性を再認識し、成長段階に応じた取組を開始する。

⑨生物多様性

愛知目標の重要性を再確認し、そのための国際的取組への参加を促進し、愛知目標の実現に向けた取組を強化する。

***************************************************************************************

※兵庫行動枠組 「災害に強い国・コミュニティづくり」をテーマとする、2005 年から2010 年までの10 年の国際社会における防災活動の基本的指針である。2005 年1 月18 日から22 日にかけて、兵庫県神戸市において開催された「国連防災世界会議」において採択された。

I.序文

○ この会議において、自然の脅威に対する脆弱性を軽減する戦略的、体系的な手法により、災害に強い国・コミュニティを構築する具体的な方法を特定した。

○ 災害による損失は増大し、開発利益を奪い、地球規模の問題となっている。無計画な都市化、環境の悪化、気候変動等により脆弱性が増し、災害は世界の人々や途上国の持続可能な開発をますます脅かしかねない。過去20年間、災害により毎年平均2億人以上が被害を受けている。防災を持続可能な開発や貧困削減の取組みに体系的に取り込む必要性は、今や国際的な認識を得ている。

○ 横浜戦略の点検作業において、防災を持続可能な開発と関連づけ、より体系的に展開し、各国や地方の防災能力の強化を通じて災害に強い国・コミュニティを構築することが主要な課題として浮き彫りとなった。

○ 特定された具体的な課題は次の5分野。

a) 防災のための統治力(組織的、法的、政策的な枠組)、

b) 災害リスクの特定、評価、観測、早期警報、

c) 災害知識の普及、防災教育、

d) 災害リスク要因の削減、

e) 効果的な応急・復旧への備え

II.期待される成果及び戦略目標

○ 本行動枠組の実施により今後10年で期待される成果は、災害による人的被害、社会・経済・環境資源の損失が実質的に削減されること。この実現のため、次の3つの戦略目標を設定する。

a)持続可能な開発の取組みに減災の観点をより効果的に取り入れる。

b)全てのレベル、特に、コミュニティレベルで防災体制を整備し、能力を向上する。

c)緊急対応や復旧・復興段階においてリスク軽減の手法を体系的に取り入れる。

III.2005-2015の優先行動

○ 全ての国がそれぞれの持続可能な開発と自国内の人々の生命と財産を守るための一義的な責任を有する、コミュニティの防災対応能力を高める、といった一般的配慮事項を定めた上で、5つの分野ごとに、次の具体的優先行動を設定。

1.防災を国、地方の優先課題に位置づけ、実行のための強力な制度基盤を確保する。

○ 国レベルの制度的、法的枠組の整備(多部門間の防災行動の調整を図る国レベルのプラットフォームの設立・強化等)

○ 資源の確保(防災に関わる人材、資金の確保等)

○ コミュニティの参画(コミュニティレベルの具体的な防災政策の策定、ボランティア資源の戦略的活用等)

2.災害リスクを特定、評価、観測し、早期警報を向上する。

○ 国及び地方レベルの災害リスク評価(リスクマップの整備・普及、災害リスクや脆弱性の評価指標の体系整備等)

○ 早期警報(住民本位の早期警報体制の整備等)

○ 防災能力(災害の研究・観測・予測のための科学技術の振興、組織の整備等)

○ 地域レベルの顕在化するリスク(地域レベルの災害リスク・損失に関する統計データの整備、地域レベルの災害リスクの評価・観測・情報交換・早期警報の提供等)

3.全てのレベルで防災文化を構築するため、知識、技術、教育を活用する。

○ 情報交換(災害に脆弱な地域の住民に対するわかりやすい災害情報の伝達、防災に関わる多様な関係者間の情報交換等)

○ 研究(全てのレベルでの防災行動の社会経済的コスト便益評価手法の確立、気候関連災害リスクに関する脆弱性や影響の評価手法の開発能力の強化等)

○ 意識啓発(防災文化の普及のためのメディアの取組み促進)

4.潜在的なリスク要因を軽減する。

○ 環境資源の管理(ハード・ソフト両面からの総合的な水資源の管理等)

○ 社会的・経済的開発実践(災害に脆弱な地域の食糧の安全確保、保健分野への防災計画の統合、重要な公共施設・インフラの耐震性の向上等)

○ 土地利用計画その他の技術的措置(都市計画、開発プロジェクトの計画過程への防災の取り入れ)

5.効果的な応急対応のための事前準備を強化する。

○ 防災トレーニングによる人材育成、全てのレベルにおける緊急事態対応計画の準備、防災訓練、ボランティア精神に根ざしたコミュニティの多様な関係者の積極的関与

IV.実施とフォローアップ

○防災に関わる多様な分野の関係者による多部門間調整の促進、コミュニティに根ざした組織やボランティア等の民間主体、研究機関の関与、国境を越えた災害への対応体制の支援といった、といった一般的配慮事項を定めた上で、関係主体ごとの取組方針を設定。

1.国

○各国は、強い自助の精神の下、市民社会その他の関係主体と連携しつつ、各国の実情に即して、自らの防災能力を評価し、本行動枠組に関わる防災プログラムの概要を公表する等の取組みを実施する。

2.地域機関

○地域機関は、本行動枠組に掲げた目的を地域レベルで達成するための域内各国の防災能力の向上、災害の監視手法の開発等の地域プログラムを推進する、地域レベルでの達成状況や障害を検証し、要請に基づき各国の支援を行う、津波等の早期警報体制の整備を支援する等の取組みを実施することが求められる。

3.国際機関

○国連機関をはじめとする国際機関は、本行動枠組に位置づけられた人道分野及び開発分野に防災の観点を取り入れるための総合的な取組みにより、国際防災戦略を推進する、復興過程における将来のリスクの削減の支援、優良事例や知識の共有等により被災国の復興を支援する国際的な仕組みを強化する等の取組みを実施することが求められる。

4.国際防災戦略(ISDR)

○ISDRのパートナーは、本行動枠組のフォローアップを支援するため、関係主体の役割と取組みを整理する、国連機関等関係主体の防災行動について、実施のための課題の特定やガイドライン、政策ツールの整備を通じ、効果的な調整を図る、防災に関する優良事例や教訓、技術、行動についての情報交換を促進するための情報集(ポートフォリオ)を整備する等の取組みを実施することが求められる。

5.資金供与

○本行動枠組の実施の支援に必要な資源を動員するため、各国、地域・国際機関は、多面的な仕組みを通じ、防災のための資金を適切に動員する。

○災害が多発する途上国に対する財政的、技術的支援や南北、南南協力を促進する。

○貧困削減や都市開発、気候変動への適用に関わる開発援助プログラムの中に防災措置を適切に取り入れる。

※「橋本行動計画」国連「水と衛生に関する諮問委員会」(議長:橋本元総理)は、第4回世界水フォーラム(2006年3月、メキシコ)において、水と衛生問題解決に向けた「行動計画(Your Action、Our Action)」を発表。同行動計画は、以下の通り、水と衛星分野において、6分野で各国政府や国際機関がとるべき具体的な行動を提案し、その行動実現に向けた諮問委員会自身の活動内容を明らかにしたもの。

1.資金調達:地域機関は、ガバナンスと透明性を確保するためのプログラムを設定すべき。地域金融機関と世銀は、地方の事業体及び地方資金市場を開発するプログラムを設定する。また、援助機関は、これらの分野に資金を提供する。

2.水事業体パートナーシップ:国連水関連機関調整委員会は、水事業体パートナーシップに対する国連関係機関からの支援を要請する。諮問委員会は行動プログラムを作り、その実現のため公共機関と国際社会に呼びかける。

3.衛生:2008年(平成20年)を「国際衛生年」とする。同年に国連地域事務所が各地域でハイレベルな会議を開催する。国連開発の10年の総括として、進捗状況を確認するために国連が「国際衛生会議」を開催する。諮問委員会は援助機関や関係機関、政府と共に衛生の優先度の向上を目指す。

※「橋本アクションプラン」の提案通り、2006年(平成18年)12月の国連総会において、2008年(平成20年)を国際衛生年とする決議が採択。

4.モニタリング:国連事務総長は、国連機関の幹部と共同して、ジョイント・モニタリング・プログラムにふさわしい予算や人員の配分についての優先度を高め、統合水資源管理の目標に関して、2008(H20)年の国連持続可能な開発委員会に進捗状況を報告するよう各国に求める。各国政府水と衛生へアクセスできる人数を毎年計測・報告するよう求める。OECDは資金調達などの目標を踏まえ向上させる。諮問委員会は財政機関等に働きかける。

5.統合水資源管理:国連事務総長は国連加盟国に進捗状況を調査し、2008(H20)年の国連持続可能な開発委員会第16会期(CSD16)に報告するよう要請するよう求める。国連経済社会局にデータベースの構築を求める。

6.水と災害:国際社会が、世界的に統一された政治的な意思に基づき、水の災害に起因する生命・生活の損失削減に向けた世界行動の指針を表明した明確な目標を設定する必要がある。国と地方の政府は、災害発生中あるいは発生後の安全な飲料水と衛生の即時の提供を確保すべき。諮問委員会はそのような努力を支持し、国際社会による共通の目標の実現に向けて関係者と協力する。

※GEOSS:全球地球観測システム(GEOSS:Global Earth Observation System of Systems)。幅広いユーザーに対して、地球観測のデータ・情報を活用した意志決定支援ツールを提供するものであり、インターネット等を通じて、意思決定者が必要な情報にアクセスすることを可能とする。

GEOSS10年実施計画の概要

全球地球観測システム(GEOSS)の構築方針

世界全域を対象とし、既存及び将来の人工衛星や地上観測など多様な観測システムが連携した、包括的なシステムを今後10年間(2005-2015年)で構築します。

意志決定者や公衆など、利用者が必要とする情報を重点的に提供します。

地球観測システムによる達成目標の明確化

災害 自然及び人為起源の災害による、人命及び財産の損失の軽減

健康 人間の健康と福祉に影響を与える環境要因の理解

エネルギー エネルギー資源管理の改善

気候 気候変動と変化の理解、評価、予測、軽減及び適応

水 水循環のより良い理解を通じた、水資源管理の向上

気象 気象情報、予報及び警報の向上

生態系 陸域、沿岸及び海洋生態系の管理及び保護の向上

農業 持続可能な農業及び砂漠化との闘いの支援

生物多様性 生物多様性の理解、監視、保全

具体的な手法の明確化

上記の目標を達成するため、以下のような手法を推進。

地球上の観測点数の不十分さや、観測頻度の少なさを補完するため、既存の観測システムの充実・連携と新たな観測手段を導入。その際、データ保管・流通や観測継続性の確保、など

最小時間及び最低限の費用による適切なデータ及び情報提供

複数の観測システムを連結させるための相互運用性基準の確立

研究開発の促進

開発途上国の積極的関与と能力開発

GEOSSデータ共有原則

関連する国際文書や国家のデータポリシー及び法律の存在を認識しつつ、GEOSS内で共有データ、メタデータ及びプロダクトは完全かつオープンに交換される

全ての共有データ、メタデータ及びプロダクトは、最小限の時間遅延かつ最低限の費用で提供される

全ての共有データ、メタデータ及びプロダクトは、研究及び教育目的については、無料もしくは複製にかかる費用を超えない費用であることが奨励される

地球観測に関する政府間会合(GEO)の設立

「10年実施計画」を実際に推進するための国際調整メカニズム(言わば事実上の小規模な国際機関)として、新たに、参加各国政府を中心とする地球観測に関する政府間会合(GEO)(事務局をジュネーブに設置)を2005年2月に設立。

※ 愛知目標:正式名称は「生物多様性新戦略計画」。2010年10月に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)で採択されたのにちなんで「愛知目標」(ポスト2010年目標(2011-2020年))と呼ばれる。

「愛知目標」は、2050年までに「自然と共生する」世界を実現するというビジョン(中長期目標)を持って、2020年までにミッション(短期目標)及び20の個別目標の達成を目指すもの。中長期目標については、「2050年までに、生態系サービスを維持し、健全な地球を維持し全ての人に必要な利益を提供しつつ、生物多様性が評価され、保全され、回復され、賢明に利用される」ことが合意されている。

個別目標は、数値目標を含むより具体的なものとすることを目指している。そのうち、生物多様性保全のため地球上のどの程度の面積を保護地域とすべきかという目標11に関しては、最終的には「少なくとも陸域17%、海域10%」が保護地域などにより保全されるとの目標が決められた。その他「森林を含む自然生息地の損失速度が少なくとも半減、可能な場所ではゼロに近づける」といった目標(目標5)が採択されている。

2013年04月02日

持続可能な社会の実現に関する主な国際的な動き

1972年(昭和47年)国連人間環境会議(ストックホルム会議)

環境問題全般についての初めての大規模な国際会議。「人間環境宣言」「行動計画」を採択。

後の国連環境計画(UNEP)の設立が決められた。

1972年(昭和47年)成長の限界(ローマクラブ)

急速な経済成長や人口の増加に対して、環境破壊、食料の不足問題とあわせて、人間活動の基盤である鉄や石油や石炭などの資源は有限であることを警告した。

1980年(昭和55年)西暦2000年の地球(アメリカ合衆国政府)

カーター大統領(当時)の指示により取りまとめられた報告書。2000年までの20年間に予想される総合的な環境への影響は、人口、経済成長、資源等の見通しに深刻な影響を与えるおそれがあるとした。

1987年(昭和62年)我ら共有の未来(Our Common Future)(環境と開発に関する世界委員会)

我が国の提案により国連に設置された特別委員会である「環境と開発に関する世界委員会」の報告書。環境と開発の関係について、「将来世代のニーズを損なうことなく現在の世代のニーズを満たすこと」という「持続可能な開発」の概念を打ち出した。

1992年(平成4年)環境と開発に関する国連会議(地球サミット:リオ会議)

持続可能な開発に関する世界的な会議。世界の約180か国が参加し、「環境と開発に関するリオ宣言」「アジェンダ21」をはじめとして、21世紀に向けた人類の取組に関する数多くの国際合意が得られた。

生物多様性条約 採択

生物の多様性の保全、その構成要素の持続可能な利用及び遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を目的とした条約。

国連気候変動枠組条約 採択

気候系に対して危険な人為的影響を及ぼすこととならない水準において、大気中の温室効果ガス濃度を安定化することをその究極的な目的とした条約。

1997年(平成9年)国連気候変動枠組条約第3回締約国会議

条約附属書Ⅰ国(先進国等)の第一約束期間(2008年~2012年)における温室効果ガス排出量の定量的な削減義務を定めた京都議定書を採択。

2000年(平成12年)国連ミレニアムサミット

「21世紀における国連の役割」をテーマに、紛争、貧困、環境、国連強化等について幅広く議論し、ミレニアム宣言を採択。その翌年に国際開発目標の統一的な枠組みである「ミレニアム開発目標(Millennium Development Goals: MDGs)」が取りまとめられた。

2002年(平成14年)持続可能な開発に関する世界首脳会議(ヨハネスブルグサミット:リオ+10)

地球サミットから10年という節目の年に開催。「ヨハネスブルグサミット実施計画」「政治宣言」「約束文書」を採択。また、我が国の提案により、2005年からの10年間を「国連・持続可能な開発のための教育の10年」とすることが決定した。

2010年(平成22年)生物多様性条約第10回締約国会議

生物多様性に関する2011年以降の目標である「愛知目標」や遺伝資源へのアクセスとその利益配分に関する「名古屋議定書」等が採択・決定された。

2012年(平成24年)国連持続可能な開発会議(リオ+20)

地球サミットから20年という節目の年に開催。①持続可能な開発及び貧困根絶の文脈におけるグリーン経済及び②持続可能な開発のための制度的枠組みをテーマに、焦点を絞った政治的文書を作成する予定。

環境問題全般についての初めての大規模な国際会議。「人間環境宣言」「行動計画」を採択。

後の国連環境計画(UNEP)の設立が決められた。

1972年(昭和47年)成長の限界(ローマクラブ)

急速な経済成長や人口の増加に対して、環境破壊、食料の不足問題とあわせて、人間活動の基盤である鉄や石油や石炭などの資源は有限であることを警告した。

1980年(昭和55年)西暦2000年の地球(アメリカ合衆国政府)

カーター大統領(当時)の指示により取りまとめられた報告書。2000年までの20年間に予想される総合的な環境への影響は、人口、経済成長、資源等の見通しに深刻な影響を与えるおそれがあるとした。

1987年(昭和62年)我ら共有の未来(Our Common Future)(環境と開発に関する世界委員会)

我が国の提案により国連に設置された特別委員会である「環境と開発に関する世界委員会」の報告書。環境と開発の関係について、「将来世代のニーズを損なうことなく現在の世代のニーズを満たすこと」という「持続可能な開発」の概念を打ち出した。

1992年(平成4年)環境と開発に関する国連会議(地球サミット:リオ会議)

持続可能な開発に関する世界的な会議。世界の約180か国が参加し、「環境と開発に関するリオ宣言」「アジェンダ21」をはじめとして、21世紀に向けた人類の取組に関する数多くの国際合意が得られた。

生物多様性条約 採択

生物の多様性の保全、その構成要素の持続可能な利用及び遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を目的とした条約。

国連気候変動枠組条約 採択

気候系に対して危険な人為的影響を及ぼすこととならない水準において、大気中の温室効果ガス濃度を安定化することをその究極的な目的とした条約。

1997年(平成9年)国連気候変動枠組条約第3回締約国会議

条約附属書Ⅰ国(先進国等)の第一約束期間(2008年~2012年)における温室効果ガス排出量の定量的な削減義務を定めた京都議定書を採択。

2000年(平成12年)国連ミレニアムサミット

「21世紀における国連の役割」をテーマに、紛争、貧困、環境、国連強化等について幅広く議論し、ミレニアム宣言を採択。その翌年に国際開発目標の統一的な枠組みである「ミレニアム開発目標(Millennium Development Goals: MDGs)」が取りまとめられた。

2002年(平成14年)持続可能な開発に関する世界首脳会議(ヨハネスブルグサミット:リオ+10)

地球サミットから10年という節目の年に開催。「ヨハネスブルグサミット実施計画」「政治宣言」「約束文書」を採択。また、我が国の提案により、2005年からの10年間を「国連・持続可能な開発のための教育の10年」とすることが決定した。

2010年(平成22年)生物多様性条約第10回締約国会議

生物多様性に関する2011年以降の目標である「愛知目標」や遺伝資源へのアクセスとその利益配分に関する「名古屋議定書」等が採択・決定された。

2012年(平成24年)国連持続可能な開発会議(リオ+20)

地球サミットから20年という節目の年に開催。①持続可能な開発及び貧困根絶の文脈におけるグリーン経済及び②持続可能な開発のための制度的枠組みをテーマに、焦点を絞った政治的文書を作成する予定。

2013年04月02日

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

○ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

(平成十二年五月三十一日法律第百号)

(目的)

第一条 この法律は、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人による環境物品等の調達の推進、環境物品等に関する情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進するために必要な事項を定めることにより、環境への負荷の少ない持続的発展が

可能な社会の構築を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「環境物品等」とは、次の各号のいずれかに該当する物品又は役務をいう。

一 再生資源その他の環境への負荷(環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第一項に規定する環境への負荷をいう。以下同じ。)の低減に資する原材料又は部品

二 環境への負荷の低減に資する原材料又は部品を利用していること、使用に伴い排出される温室効果ガス等による環境への負荷が少ないこと、使用後にその全部又は一部の再使用又は再生利用がしやすいことにより廃棄物の発生を抑制することができることその他の事由により、環境への負荷の低減に資する製品

三 環境への負荷の低減に資する製品を用いて提供される等環境への負荷の低減に資する役務

2 この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ。)のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人であって、政令で定めるものをいう。

3 この法律において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。

4 この法律において「各省各庁の長」とは、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。

(国及び独立行政法人等の責務)

第三条 国及び独立行政法人等は、物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達に当たっては、環境物品等への需要の転換を促進するため、予算の適正な使用に留意しつつ、環境物品等を選択するよう努めなければならない。

2 国は、教育活動、広報活動等を通じて、環境物品等への需要の転換を促進する意義に関する事業者及び国民の理解を深めるとともに、国、地方公共団体、事業者及び国民が相互に連携して環境物品等への需要の転換を図る活動を促進するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(地方公共団体及び地方独立行政法人の責務)

第四条 地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、環境物品等への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。

2 地方独立行政法人は、当該地方独立行政法人の事務及び事業に関し、環境物品等への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。

(事業者及び国民の責務)

第五条 事業者及び国民は、物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合には、できる限り環境物品等を選択するよう努めるものとする。

(環境物品等の調達の基本方針)

第六条 国は、国及び独立行政法人等における環境物品等の調達を総合的かつ計画的に推進するため、環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 国及び独立行政法人等による環境物品等の調達の推進に関する基本的方向

二 国及び独立行政法人等が重点的に調達を推進すべき環境物品等の種類(以下「特定調

達品目」という。)及びその判断の基準並びに当該基準を満たす物品等(以下「特定調達物品等」という。)の調達の推進に関する基本的事項

三 その他環境物品等の調達の推進に関する重要事項

3 環境大臣は、あらかじめ各省各庁の長等(国にあっては各省各庁の長、独立行政法人等にあってはその主務大臣をいう。以下同じ。)と協議して基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 前項の規定による各省各庁の長等との協議に当たっては、特定調達品目の判断の基準については、当該特定調達品目に該当する物品等の製造等に関する技術及び需給の動向等を勘案する必要があることにかんがみ、環境大臣が当該物品等の製造、輸入、販売等の事業を所管する大臣と共同して作成する案に基づいて、これを行うものとする。

5 環境大臣は、第三項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。6 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。

(環境物品等の調達方針)

第七条 各省各庁の長及び独立行政法人等の長(当該独立行政法人等が特殊法人である場合にあっては、その代表者。以下同じ。)は、毎年度、基本方針に即して、物品等の調達に関し、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等の調達の推進

を図るための方針を作成しなければならない。

2 前項の方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 特定調達物品等の当該年度における調達の目標

二 特定調達物品等以外の当該年度に調達を推進する環境物品等及びその調達の目標

三 その他環境物品等の調達の推進に関する事項

3 各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、第一項の方針を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4 各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、第一項の方針に基づき、当該年度における物品等の調達を行うものとする。

(調達実績の概要の公表等)

第八条 各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、遅滞なく、環境物品等の調達の実績の概要を取りまとめ、公表するとともに、環境大臣に通知するものとする。

2 前項の規定による環境大臣への通知は、独立行政法人等の長にあっては、当該独立行政法人等の主務大臣を通じて行うものとする。

(環境大臣の要請)

第九条 環境大臣は、各省各庁の長等に対し、環境物品等の調達の推進を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。

(地方公共団体及び地方独立行政法人による環境物品等の調達の推進)

第十条 都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、毎年度、物品等の調達に関し、当該都道府県及び市町村の当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等の調達の推進を図るための方針を作成するよう努めるものとする。

2 前項の方針は、都道府県及び市町村にあっては当該都道府県及び市町村の区域の自然的社会的条件に応じて、地方独立行政法人にあっては当該地方独立行政法人の事務及び事業に応じて、当該年度に調達を推進する環境物品等及びその調達の目標について定めるものとする。この場合において、特定調達品目に該当する物品等については、調達を推進する環境物品等として定めるよう努めるものとする。3 都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、第一項の方針を作成したときは、当該方針に基づき、当該年度における物品等の調達を行うものとする。

(環境物品等の調達の推進に当たっての配慮)

第十一条 国、独立行政法人等、都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、環境物品等であっても、その適正かつ合理的な使用に努めるものとし、この法律に基づく環境物品等の調達の推進を理由として、物品等の調達量の増加をもたらすことのないよう配慮するものとする。

(環境物品等に関する情報の提供)

第十二条 物品の製造、輸入若しくは販売又は役務の提供の事業を行う者は、当該物品の購入者等に対し、当該物品等に係る環境への負荷の把握のため必要な情報を適切な方法により提供するよう努めるものとする。

第十三条 他の事業者が製造し、輸入し若しくは販売する物品若しくは提供する役務について環境への負荷の低減に資するものである旨の認定を行い、又はこれらの物品若しくは役務に係る環境への負荷についての情報を表示すること等により環境物品等に関する情報の提供を行う者は、科学的知見を踏まえ、及び国際的取決めとの整合性に留意しつつ、環境物品等への需要の転換に資するための有効かつ適切な情報の提供に努めるものとする。

(国による情報の整理等)

第十四条 国は、環境物品等への需要の転換に資するため、前二条に規定する者が行う情報の提供に関する状況について整理及び分析を行い、その結果を提供するものとする。

(経過措置)

第十五条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

附 則

(施行期日)

1 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第七条、第八条及び第十条の規定は、同年四月一日から施行する。

(検討)

2 政府は、環境物品等への需要の転換を促進する観点から、提供すべき環境物品等に関する情報の内容及び提供の方法、環境物品等に関する情報の提供を行う者の自主性を尊重しつつ適切な情報の提供を確保するための方策その他環境物品等に関する情報の提供体制の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)

第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(平成十二年五月三十一日法律第百号)

改正 平成十五年七月十六日法律第百十九号

(目的)

第一条 この法律は、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人による環境物品等の調達の推進、環境物品等に関する情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進するために必要な事項を定めることにより、環境への負荷の少ない持続的発展が

可能な社会の構築を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「環境物品等」とは、次の各号のいずれかに該当する物品又は役務をいう。

一 再生資源その他の環境への負荷(環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第一項に規定する環境への負荷をいう。以下同じ。)の低減に資する原材料又は部品

二 環境への負荷の低減に資する原材料又は部品を利用していること、使用に伴い排出される温室効果ガス等による環境への負荷が少ないこと、使用後にその全部又は一部の再使用又は再生利用がしやすいことにより廃棄物の発生を抑制することができることその他の事由により、環境への負荷の低減に資する製品

三 環境への負荷の低減に資する製品を用いて提供される等環境への負荷の低減に資する役務

2 この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ。)のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人であって、政令で定めるものをいう。

3 この法律において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。

4 この法律において「各省各庁の長」とは、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。

(国及び独立行政法人等の責務)

第三条 国及び独立行政法人等は、物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達に当たっては、環境物品等への需要の転換を促進するため、予算の適正な使用に留意しつつ、環境物品等を選択するよう努めなければならない。

2 国は、教育活動、広報活動等を通じて、環境物品等への需要の転換を促進する意義に関する事業者及び国民の理解を深めるとともに、国、地方公共団体、事業者及び国民が相互に連携して環境物品等への需要の転換を図る活動を促進するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(地方公共団体及び地方独立行政法人の責務)

第四条 地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、環境物品等への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。

2 地方独立行政法人は、当該地方独立行政法人の事務及び事業に関し、環境物品等への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。

(事業者及び国民の責務)

第五条 事業者及び国民は、物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合には、できる限り環境物品等を選択するよう努めるものとする。

(環境物品等の調達の基本方針)

第六条 国は、国及び独立行政法人等における環境物品等の調達を総合的かつ計画的に推進するため、環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 国及び独立行政法人等による環境物品等の調達の推進に関する基本的方向

二 国及び独立行政法人等が重点的に調達を推進すべき環境物品等の種類(以下「特定調

達品目」という。)及びその判断の基準並びに当該基準を満たす物品等(以下「特定調達物品等」という。)の調達の推進に関する基本的事項

三 その他環境物品等の調達の推進に関する重要事項

3 環境大臣は、あらかじめ各省各庁の長等(国にあっては各省各庁の長、独立行政法人等にあってはその主務大臣をいう。以下同じ。)と協議して基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 前項の規定による各省各庁の長等との協議に当たっては、特定調達品目の判断の基準については、当該特定調達品目に該当する物品等の製造等に関する技術及び需給の動向等を勘案する必要があることにかんがみ、環境大臣が当該物品等の製造、輸入、販売等の事業を所管する大臣と共同して作成する案に基づいて、これを行うものとする。

5 環境大臣は、第三項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。6 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。

(環境物品等の調達方針)

第七条 各省各庁の長及び独立行政法人等の長(当該独立行政法人等が特殊法人である場合にあっては、その代表者。以下同じ。)は、毎年度、基本方針に即して、物品等の調達に関し、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等の調達の推進

を図るための方針を作成しなければならない。

2 前項の方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 特定調達物品等の当該年度における調達の目標

二 特定調達物品等以外の当該年度に調達を推進する環境物品等及びその調達の目標

三 その他環境物品等の調達の推進に関する事項

3 各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、第一項の方針を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4 各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、第一項の方針に基づき、当該年度における物品等の調達を行うものとする。

(調達実績の概要の公表等)

第八条 各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、遅滞なく、環境物品等の調達の実績の概要を取りまとめ、公表するとともに、環境大臣に通知するものとする。

2 前項の規定による環境大臣への通知は、独立行政法人等の長にあっては、当該独立行政法人等の主務大臣を通じて行うものとする。

(環境大臣の要請)

第九条 環境大臣は、各省各庁の長等に対し、環境物品等の調達の推進を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。

(地方公共団体及び地方独立行政法人による環境物品等の調達の推進)

第十条 都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、毎年度、物品等の調達に関し、当該都道府県及び市町村の当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等の調達の推進を図るための方針を作成するよう努めるものとする。

2 前項の方針は、都道府県及び市町村にあっては当該都道府県及び市町村の区域の自然的社会的条件に応じて、地方独立行政法人にあっては当該地方独立行政法人の事務及び事業に応じて、当該年度に調達を推進する環境物品等及びその調達の目標について定めるものとする。この場合において、特定調達品目に該当する物品等については、調達を推進する環境物品等として定めるよう努めるものとする。3 都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、第一項の方針を作成したときは、当該方針に基づき、当該年度における物品等の調達を行うものとする。

(環境物品等の調達の推進に当たっての配慮)

第十一条 国、独立行政法人等、都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、環境物品等であっても、その適正かつ合理的な使用に努めるものとし、この法律に基づく環境物品等の調達の推進を理由として、物品等の調達量の増加をもたらすことのないよう配慮するものとする。

(環境物品等に関する情報の提供)

第十二条 物品の製造、輸入若しくは販売又は役務の提供の事業を行う者は、当該物品の購入者等に対し、当該物品等に係る環境への負荷の把握のため必要な情報を適切な方法により提供するよう努めるものとする。

第十三条 他の事業者が製造し、輸入し若しくは販売する物品若しくは提供する役務について環境への負荷の低減に資するものである旨の認定を行い、又はこれらの物品若しくは役務に係る環境への負荷についての情報を表示すること等により環境物品等に関する情報の提供を行う者は、科学的知見を踏まえ、及び国際的取決めとの整合性に留意しつつ、環境物品等への需要の転換に資するための有効かつ適切な情報の提供に努めるものとする。

(国による情報の整理等)

第十四条 国は、環境物品等への需要の転換に資するため、前二条に規定する者が行う情報の提供に関する状況について整理及び分析を行い、その結果を提供するものとする。

(経過措置)

第十五条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

附 則

(施行期日)

1 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第七条、第八条及び第十条の規定は、同年四月一日から施行する。

(検討)

2 政府は、環境物品等への需要の転換を促進する観点から、提供すべき環境物品等に関する情報の内容及び提供の方法、環境物品等に関する情報の提供を行う者の自主性を尊重しつつ適切な情報の提供を確保するための方策その他環境物品等に関する情報の提供体制の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)

第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

2013年04月02日

生物多様性条約第11回締約国会議(COP11)

「COP11」

インドのハイデラバードで開催されていた生物多様性条約第11回締約国会議(COP11)が、10月20日に閉幕した。前回(2010年)のCOP10は愛知県名古屋市で開催されており、そこでは「名古屋議定書」と「愛知ターゲット」が採択された。COP10の内容については以前のエコマガでも触れているので、そちらを参照していただきたい。

昨年のエコマガでも説明したが、「COP」とは「Conference of the Parties」の略であり、締約国会議(※条約を結んだ国家間の会議)のことを意味する。そして、いわゆるCOP11とは国際連合が1992年に定めた生物多様性条約を締結した国家間の“11回目の会議”なのである。締約国会議では、絶滅の危機にある生物を保護する法律の成立や、途上国への資金援助などについて話し合われる。なお、地球温暖化に関する会議(気候変動枠組条約締約国会議)も「COP」と呼ばれており、ややこしいので注意しよう。

名古屋議定書とは、途上国に存在する動植物や微生物などから医薬品をつくって利益を得た際に、それを先進国と途上国でいかに公平に分けるかというルールを定めたものだ。そして、愛知ターゲットとは、生物の絶滅を避けるために、2020年までに「絶滅危惧種の絶滅や減少を防止する」や、「陸地では少なくとも17%、海域については10%を保全する」など、国際社会が実現すべき目標を定めたものだ。

あれ? 確か、COP11は同じインドでもニューデリーで開催されると述べていたような気が……。それはさておき、COP11ではどのようなことが決まったのだろうか。

COP11の重要なテーマのひとつとなったのが「資源動員戦略」だ。これは、途上国における生物多様性を保護するために、先進国から“資源=資金や技術”をどの程度投入すべきかの目標値を決めることだ。この点、経済状況の厳しい先進国側と、多くの資金援助を受けたい途上国側の意見が対立していた。日本は最大の資金拠出国(※)であるが、経済状況が厳しいのは周知の通り。今回、途上国側の要求に難色を示したことで、会議の足を引っ張ったという非難まで浴びている。成果があったと評価された前回のCOP10とは大きな違いだ。

※2006年から2010年における日本の年間平均支援額は、11億ドル以上(約870億円)にもなるとされている(参照:産経ニュース記事)。

さて、COP11で決まった内容を簡単に言うと、さまざまな生物が生息する環境を保護するために、途上国への資金援助を2015年までに2006年から2010年の平均値の2倍に拡大し、2020年まで少なくともその水準を維持するという文書を採択したことだ。この点、先進国が資金援助をするという点の明示を避けており、中国・インド・ブラジルといった新興国も資金援助倍増の対象に含まれる。ただし、これは努力目標にとどまるという点には注意。もちろん、途上国側では生物多様性を優先した開発が期待される。また、名古屋議定書や愛知ターゲットの今後の方策についても話し合われた。

最後に、2年後の2014年には韓国でCOP12が開催されることが決定した。

インドのハイデラバードで開催されていた生物多様性条約第11回締約国会議(COP11)が、10月20日に閉幕した。前回(2010年)のCOP10は愛知県名古屋市で開催されており、そこでは「名古屋議定書」と「愛知ターゲット」が採択された。COP10の内容については以前のエコマガでも触れているので、そちらを参照していただきたい。

昨年のエコマガでも説明したが、「COP」とは「Conference of the Parties」の略であり、締約国会議(※条約を結んだ国家間の会議)のことを意味する。そして、いわゆるCOP11とは国際連合が1992年に定めた生物多様性条約を締結した国家間の“11回目の会議”なのである。締約国会議では、絶滅の危機にある生物を保護する法律の成立や、途上国への資金援助などについて話し合われる。なお、地球温暖化に関する会議(気候変動枠組条約締約国会議)も「COP」と呼ばれており、ややこしいので注意しよう。

名古屋議定書とは、途上国に存在する動植物や微生物などから医薬品をつくって利益を得た際に、それを先進国と途上国でいかに公平に分けるかというルールを定めたものだ。そして、愛知ターゲットとは、生物の絶滅を避けるために、2020年までに「絶滅危惧種の絶滅や減少を防止する」や、「陸地では少なくとも17%、海域については10%を保全する」など、国際社会が実現すべき目標を定めたものだ。

あれ? 確か、COP11は同じインドでもニューデリーで開催されると述べていたような気が……。それはさておき、COP11ではどのようなことが決まったのだろうか。

COP11の重要なテーマのひとつとなったのが「資源動員戦略」だ。これは、途上国における生物多様性を保護するために、先進国から“資源=資金や技術”をどの程度投入すべきかの目標値を決めることだ。この点、経済状況の厳しい先進国側と、多くの資金援助を受けたい途上国側の意見が対立していた。日本は最大の資金拠出国(※)であるが、経済状況が厳しいのは周知の通り。今回、途上国側の要求に難色を示したことで、会議の足を引っ張ったという非難まで浴びている。成果があったと評価された前回のCOP10とは大きな違いだ。

※2006年から2010年における日本の年間平均支援額は、11億ドル以上(約870億円)にもなるとされている(参照:産経ニュース記事)。

さて、COP11で決まった内容を簡単に言うと、さまざまな生物が生息する環境を保護するために、途上国への資金援助を2015年までに2006年から2010年の平均値の2倍に拡大し、2020年まで少なくともその水準を維持するという文書を採択したことだ。この点、先進国が資金援助をするという点の明示を避けており、中国・インド・ブラジルといった新興国も資金援助倍増の対象に含まれる。ただし、これは努力目標にとどまるという点には注意。もちろん、途上国側では生物多様性を優先した開発が期待される。また、名古屋議定書や愛知ターゲットの今後の方策についても話し合われた。

最後に、2年後の2014年には韓国でCOP12が開催されることが決定した。

2013年04月02日

生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)

生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)(10th Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (COP10)) 詳細解説

1993年12月に発効した「生物の多様性に関する条約(生物多様性条約:CBD)」は、生物多様性を守り、遺伝資源を持続的に利用していくための国際的な枠組みだ。2010年6月現在で日本を含む192カ国と欧州連合(EU)が締結しているが、米国は締結していない。同条約の締約国が集まる生物多様性条約締約国会議(COP)は1994年にバハマで1回目が行われ、2008年にドイツで行われたCOP9でCOP10を愛知県名古屋市で行うことが決まった。COP10は2010年10月18日から29日にかけて同地で開催され、179の締約国と国際機関、NGO/NPOなど約1万3000人が参加した。

COP10の主な論点は次のとおり。1) 遺伝資源の採取・利用と利益配分(ABS)に関する国際的な枠組みの策定、2) 生物多様性が失われる速度を2010年までに減少させるための「2010年目標」の検証と新たな「ポスト2010年目標」の策定、3) その他。まず政府主催の閣僚級会合(ハイレベルセグメント)が行われ、菅総理大臣が途上国を支援する内容の「いのちの共生イニシアティブ」を表明。これと並行して行われた非公式閣僚級会合では、重要な課題についての政治的ガイダンスがまとめられ、議長である松本環境大臣から提示された。

ABSについては、遺伝資源の派生物や過去の利用への適用、ウイルスなどについて、資源を提供する国と利用する国の意見が対立した。しかし、日本が示した議長案を締約国が受け入れ、最終日に「名古屋議定書」として採択された。同議定書は生物多様性の保全と持続可能な利用を図るため、遺伝資源と関連する伝統的知識などの利用により生じた利益を企業などが公正に配分することを求めている。また、監視体制の確立や締約国による国内法の整備、途上国への多国間資金援助などに関する事項が定められた。

一方、新目標については、「愛知目標(愛知ターゲット)」が採択された。生物多様性の損失に歯止めをかけるため、2020年までに実効的で緊急の行動を起こすとするもので、2050年までの中長期目標も含まれている。ここでも愛知ターゲットを実現可能な目標にすべきとする途上国と、意欲的な目標を求めるEUとの間で意見が分かれたが、保護地域について陸域で17%、海域で10%とする目標をはじめ、20の個別目標が合意された。なお、これまでの2010年目標については一部を除き未達成であることが確認されている。

COP10ではこのほかにも、途上国への資金援助や「SATOYAMAイニシアティブ」など、生物多様性を守るためのさまざまな取り決めがなされた。また、COP10に先立ってカルタヘナ議定書第5回締約国会議(COP-MOP5)が行われ、「名古屋・クアラルンプール補足議定書」が採択された。遺伝子組み換え生物(LMO)が輸入先の国で生態系などに被害を与えた際の、原状回復や賠償などに関する事項を定めている。

COP10の会期中には約350のサイドイベントが催されたほか、「生物多様性交流フェア」も行われ12万人近い人が同地を訪れた。COP11とCOP-MOP6は、2012年10月にインドで開催される。

1993年12月に発効した「生物の多様性に関する条約(生物多様性条約:CBD)」は、生物多様性を守り、遺伝資源を持続的に利用していくための国際的な枠組みだ。2010年6月現在で日本を含む192カ国と欧州連合(EU)が締結しているが、米国は締結していない。同条約の締約国が集まる生物多様性条約締約国会議(COP)は1994年にバハマで1回目が行われ、2008年にドイツで行われたCOP9でCOP10を愛知県名古屋市で行うことが決まった。COP10は2010年10月18日から29日にかけて同地で開催され、179の締約国と国際機関、NGO/NPOなど約1万3000人が参加した。

COP10の主な論点は次のとおり。1) 遺伝資源の採取・利用と利益配分(ABS)に関する国際的な枠組みの策定、2) 生物多様性が失われる速度を2010年までに減少させるための「2010年目標」の検証と新たな「ポスト2010年目標」の策定、3) その他。まず政府主催の閣僚級会合(ハイレベルセグメント)が行われ、菅総理大臣が途上国を支援する内容の「いのちの共生イニシアティブ」を表明。これと並行して行われた非公式閣僚級会合では、重要な課題についての政治的ガイダンスがまとめられ、議長である松本環境大臣から提示された。

ABSについては、遺伝資源の派生物や過去の利用への適用、ウイルスなどについて、資源を提供する国と利用する国の意見が対立した。しかし、日本が示した議長案を締約国が受け入れ、最終日に「名古屋議定書」として採択された。同議定書は生物多様性の保全と持続可能な利用を図るため、遺伝資源と関連する伝統的知識などの利用により生じた利益を企業などが公正に配分することを求めている。また、監視体制の確立や締約国による国内法の整備、途上国への多国間資金援助などに関する事項が定められた。

一方、新目標については、「愛知目標(愛知ターゲット)」が採択された。生物多様性の損失に歯止めをかけるため、2020年までに実効的で緊急の行動を起こすとするもので、2050年までの中長期目標も含まれている。ここでも愛知ターゲットを実現可能な目標にすべきとする途上国と、意欲的な目標を求めるEUとの間で意見が分かれたが、保護地域について陸域で17%、海域で10%とする目標をはじめ、20の個別目標が合意された。なお、これまでの2010年目標については一部を除き未達成であることが確認されている。

COP10ではこのほかにも、途上国への資金援助や「SATOYAMAイニシアティブ」など、生物多様性を守るためのさまざまな取り決めがなされた。また、COP10に先立ってカルタヘナ議定書第5回締約国会議(COP-MOP5)が行われ、「名古屋・クアラルンプール補足議定書」が採択された。遺伝子組み換え生物(LMO)が輸入先の国で生態系などに被害を与えた際の、原状回復や賠償などに関する事項を定めている。

COP10の会期中には約350のサイドイベントが催されたほか、「生物多様性交流フェア」も行われ12万人近い人が同地を訪れた。COP11とCOP-MOP6は、2012年10月にインドで開催される。

2013年04月02日

締約国会議 (COP)

気候変動枠組条約の条約事務局は、ドイツのボンにある。

この条約の交渉会議には、最高意思決定機関である気候変動枠組条約締約国会議 (Conference of the Parties、COP) のほか、常設の補助機関 (SB) に、実施に関する補助機関 (SBI) と、科学的、技術的な助言に関する補助機関 (SBSTA) がある。

条約発効後1年以内に初開催しそれ以降毎年開催するとの規定(7条4項)に基づき、発効翌年の1995年から毎年開催されている。

1997年12月に開催された第3回締約国会議(COP3、京都会議)においては、2000年以降の取り組みについての規定が不十分であるとして、法的拘束力のある数値目標を定める京都議定書が採択された。2007年12月3日にオーストラリアが京都議定書に調印、批准したため、先進国で京都議定書に批准していないのはアメリカ合衆国だけとなった。

第1回締約国会議 (COP1) 1995年 3/28 - 4/7 ドイツ ベルリン

気候変動枠組条約だけでは気候変動問題の解決には不十分であるとの認識で一致した上で、COP3までに新たな「議定書あるいは法的文書」に合意すること、またその内容として付属書I締約国の2000年以降の排出量目標を設定するとともに、途上国に対しては既存の(条約上の)義務達成を促す方法を検討すること、目標達成に必要な各種措置を設けることなどで合意し「ベルリン・マンデート」として発表した。これに基づいて「ベルリン・マンデート・アドホック・グループ(AGBM)」が設けられ、「議定書あるいは法的文書」の方針を定めることとした[1]。

第2回締約国会議 (COP2) 1996年 07/08 - 07/19 スイス ジュネーヴ

排出量目標を各国で一律化するか差異を設けるかどうかや、達成に必要な措置の採用などに次いで議論が行われたが、目立った合意には至らなかった。「閣僚宣言」として、地球環境悪化の危険域は温室効果ガス濃度が産業革命前の2倍でありその水準に抑えるためには現状より半減する必要があるとの趣旨を「最も包括的かつ権威ある評価」とするIPCC第2次評価報告書より引用したほか、COP3で採択予定の「議定書あるいは法的文書」は法的拘束力のある内容を含むべきとする宣言を、豪州・産油国の反対により全会一致とはならなかったが「留意する」という形で発表した[2]。

第3回締約国会議 (COP3) 1997年 12/01 - 12/10 日本 京都

温室効果ガスの削減目標を定める「京都議定書」を採択。また、柔軟性措置(京都メカニズム)として共同実施(JI)、クリーン開発メカニズム(CDM)、排出取引(ET)の3つを採用することを決定した。

第4回締約国会議 (COP4) 1998年 11/02 - 11/13 アルゼンチン ブエノスアイレス

この段階では、柔軟性措置(京都メカニズム)の規定、排出量・削減量・クレジットの計算方法、評価制度や遵守のための制度など、議定書の運用詳細に関する規定はまだ決まっていなかった。「京都議定書の早期発効」のために行動すること、また2年後のCOP6を目標に詳細な運用規定で合意を形成することを目指す「ブエノスアイレス行動計画」を採択。

第5回締約国会議 (COP5) 1999年 10/25 - 11/05 ドイツ ボン

第6回締約国会議 (COP6) 2000年 11/13 - 11/24 オランダ ハーグ

先進国から途上国への温室効果ガス削減技術の移転、資金の動き、吸収源活動、計算や審査の方法、遵守制度などで、利害対立が続いて合意に達しなかった。

第6回締約国会議 (COP6) 2001年 07/16 - 07/27 ドイツ ボン (再会合)

前回会合後アメリカ政府が自国経済への悪影響と途上国の参加義務免除を理由として議定書不参加を表明していた。技術移転や計算方法については合意に達した(ボン合意)が、吸収源活動や遵守規定は先送りとなった。

第7回締約国会議 (COP7) 2001年 10/29 - 11/10 モロッコ マラケシュ

CDMにおける吸収源活動由来の削減単位RMUの算入制限、規律ある吸収源活動の運用、排出削減のための基金として後発開発途上国基金(LDCF)・特別気候変動基金(SCCF)・適応基金(AF)の3つを地球環境ファシリティ(GEF)のもと運用することなどについて合意した。

第8回締約国会議 (COP8) 2002年 10/23 - 11/01 インド ニューデリー

途上国と先進国との対立が平行線を辿り、途上国の開発優先性をも重視することを念頭に置いた「共通だが差異のある責任」を再確認した。また、京都議定書の未批准国に対し批准を強く求める「デリー宣言」を採択。

第9回締約国会議 (COP9) 2003年 12/01 - 12/12 イタリア ミラノ

第10回締約国会議 (COP10) 2004年 12/06 - 12/17 アルゼンチン ブエノスアイレス

第11回締約国会議 (COP11) 2005年 11/28 - 12/09 カナダ モントリオール

第12回締約国会議 (COP12) 2006年 11/06 - 11/17 ケニア ナイロビ

第13回締約国会議 (COP13) 2007年 12/03 - 12/14 インドネシア バリ

第14回締約国会議 (COP14) 2008年 12/01 - 12/12 ポーランド ポズナニ

第15回締約国会議 (COP15) 2009年 12/07 - 12/18 デンマーク コペンハーゲン

第16回締約国会議 (COP16) 2010年 11/29 - 12/10 メキシコ カンクン

第17回締約国会議 (COP17) 2011年 11/28 - 12/11 南アフリカ共和国 ダーバン

第18回締約国会議 (COP18) 2012年 11/26 - 12/07 カタール

【12月10日 AFP】国連気候変動枠組み条約第18回締約国会議(COP18)が8日に採択した「ドーハ合意(Doha Climate Gateway)」の概要をまとめた。

■京都議定書の第2約束期間

地球温暖化の原因である温室効果ガスの排出抑制に関して世界で唯一、拘束力を持つ国際協定だった京都議定書が、12月31日に期限切れを迎える第1約束期間を引き継ぐ第2約束期間として延長された。第2約束期間は2013年1月1日から2020年末までとされ、欧州連合(EU)加盟27か国の他、オーストラリアやスイスなどの先進国10か国が参加する。

■発展途上国支援

ドーハ合意では先進国に「各国の財政状況が許す時には」発展途上国への支援を誓約するよう求めている。

富裕国は2010~12年までの間、貧困国の温暖化抑制計画に計300億ドル(約2兆4700億円)を支援してきたが、13年~19年までについては、EU、米国、日本は何の誓約も表明していない。しかし発展途上国は、少なくとも15年までに600億ドル(約4兆9400億円)が必要だと訴えている。

ドーハ合意では、「2020年までに気候対策に向けた資金を年間1000億ドル(約8兆2400億円)にまで拡大するための戦略と手法に関する情報」を、2013年ポーランドのワルシャワ(Warsaw)で開催される国連気候変動枠組み条約第19回締約国会議(COP19)までに提出するよう先進国に求めている。

■気候変動による損失と被害

貧困国や気候変動の影響に対し最もぜい弱な国々からの訴えに応え、各先進国代表は長時間にわたる密室での議論の末、COP19で気候変動による損失と被害に取り組む制度を設立することになった。

■新枠組み交渉

2020年より先、京都議定書に代わる新たな国際制度を15年までに設計する意志を参加国・地域は再確認した。新枠組みは世界のすべての国に拘束力を持つものとする。

■2020年までの排出について

地球の気温上昇を産業革命以前との比較で2度以内に抑えるために、実際に必要となる温室効果ガスの削減量と各国の削減目標値との差が開きつつあり、その差を埋める改善策を見いださなければならないのが現状となっている。

この条約の交渉会議には、最高意思決定機関である気候変動枠組条約締約国会議 (Conference of the Parties、COP) のほか、常設の補助機関 (SB) に、実施に関する補助機関 (SBI) と、科学的、技術的な助言に関する補助機関 (SBSTA) がある。

条約発効後1年以内に初開催しそれ以降毎年開催するとの規定(7条4項)に基づき、発効翌年の1995年から毎年開催されている。

1997年12月に開催された第3回締約国会議(COP3、京都会議)においては、2000年以降の取り組みについての規定が不十分であるとして、法的拘束力のある数値目標を定める京都議定書が採択された。2007年12月3日にオーストラリアが京都議定書に調印、批准したため、先進国で京都議定書に批准していないのはアメリカ合衆国だけとなった。

第1回締約国会議 (COP1) 1995年 3/28 - 4/7 ドイツ ベルリン

気候変動枠組条約だけでは気候変動問題の解決には不十分であるとの認識で一致した上で、COP3までに新たな「議定書あるいは法的文書」に合意すること、またその内容として付属書I締約国の2000年以降の排出量目標を設定するとともに、途上国に対しては既存の(条約上の)義務達成を促す方法を検討すること、目標達成に必要な各種措置を設けることなどで合意し「ベルリン・マンデート」として発表した。これに基づいて「ベルリン・マンデート・アドホック・グループ(AGBM)」が設けられ、「議定書あるいは法的文書」の方針を定めることとした[1]。

第2回締約国会議 (COP2) 1996年 07/08 - 07/19 スイス ジュネーヴ

排出量目標を各国で一律化するか差異を設けるかどうかや、達成に必要な措置の採用などに次いで議論が行われたが、目立った合意には至らなかった。「閣僚宣言」として、地球環境悪化の危険域は温室効果ガス濃度が産業革命前の2倍でありその水準に抑えるためには現状より半減する必要があるとの趣旨を「最も包括的かつ権威ある評価」とするIPCC第2次評価報告書より引用したほか、COP3で採択予定の「議定書あるいは法的文書」は法的拘束力のある内容を含むべきとする宣言を、豪州・産油国の反対により全会一致とはならなかったが「留意する」という形で発表した[2]。

第3回締約国会議 (COP3) 1997年 12/01 - 12/10 日本 京都

温室効果ガスの削減目標を定める「京都議定書」を採択。また、柔軟性措置(京都メカニズム)として共同実施(JI)、クリーン開発メカニズム(CDM)、排出取引(ET)の3つを採用することを決定した。

第4回締約国会議 (COP4) 1998年 11/02 - 11/13 アルゼンチン ブエノスアイレス

この段階では、柔軟性措置(京都メカニズム)の規定、排出量・削減量・クレジットの計算方法、評価制度や遵守のための制度など、議定書の運用詳細に関する規定はまだ決まっていなかった。「京都議定書の早期発効」のために行動すること、また2年後のCOP6を目標に詳細な運用規定で合意を形成することを目指す「ブエノスアイレス行動計画」を採択。

第5回締約国会議 (COP5) 1999年 10/25 - 11/05 ドイツ ボン

第6回締約国会議 (COP6) 2000年 11/13 - 11/24 オランダ ハーグ

先進国から途上国への温室効果ガス削減技術の移転、資金の動き、吸収源活動、計算や審査の方法、遵守制度などで、利害対立が続いて合意に達しなかった。

第6回締約国会議 (COP6) 2001年 07/16 - 07/27 ドイツ ボン (再会合)

前回会合後アメリカ政府が自国経済への悪影響と途上国の参加義務免除を理由として議定書不参加を表明していた。技術移転や計算方法については合意に達した(ボン合意)が、吸収源活動や遵守規定は先送りとなった。

第7回締約国会議 (COP7) 2001年 10/29 - 11/10 モロッコ マラケシュ

CDMにおける吸収源活動由来の削減単位RMUの算入制限、規律ある吸収源活動の運用、排出削減のための基金として後発開発途上国基金(LDCF)・特別気候変動基金(SCCF)・適応基金(AF)の3つを地球環境ファシリティ(GEF)のもと運用することなどについて合意した。

第8回締約国会議 (COP8) 2002年 10/23 - 11/01 インド ニューデリー

途上国と先進国との対立が平行線を辿り、途上国の開発優先性をも重視することを念頭に置いた「共通だが差異のある責任」を再確認した。また、京都議定書の未批准国に対し批准を強く求める「デリー宣言」を採択。

第9回締約国会議 (COP9) 2003年 12/01 - 12/12 イタリア ミラノ

第10回締約国会議 (COP10) 2004年 12/06 - 12/17 アルゼンチン ブエノスアイレス

第11回締約国会議 (COP11) 2005年 11/28 - 12/09 カナダ モントリオール

第12回締約国会議 (COP12) 2006年 11/06 - 11/17 ケニア ナイロビ

第13回締約国会議 (COP13) 2007年 12/03 - 12/14 インドネシア バリ

第14回締約国会議 (COP14) 2008年 12/01 - 12/12 ポーランド ポズナニ

第15回締約国会議 (COP15) 2009年 12/07 - 12/18 デンマーク コペンハーゲン

第16回締約国会議 (COP16) 2010年 11/29 - 12/10 メキシコ カンクン

第17回締約国会議 (COP17) 2011年 11/28 - 12/11 南アフリカ共和国 ダーバン

第18回締約国会議 (COP18) 2012年 11/26 - 12/07 カタール

【12月10日 AFP】国連気候変動枠組み条約第18回締約国会議(COP18)が8日に採択した「ドーハ合意(Doha Climate Gateway)」の概要をまとめた。

■京都議定書の第2約束期間

地球温暖化の原因である温室効果ガスの排出抑制に関して世界で唯一、拘束力を持つ国際協定だった京都議定書が、12月31日に期限切れを迎える第1約束期間を引き継ぐ第2約束期間として延長された。第2約束期間は2013年1月1日から2020年末までとされ、欧州連合(EU)加盟27か国の他、オーストラリアやスイスなどの先進国10か国が参加する。

■発展途上国支援

ドーハ合意では先進国に「各国の財政状況が許す時には」発展途上国への支援を誓約するよう求めている。

富裕国は2010~12年までの間、貧困国の温暖化抑制計画に計300億ドル(約2兆4700億円)を支援してきたが、13年~19年までについては、EU、米国、日本は何の誓約も表明していない。しかし発展途上国は、少なくとも15年までに600億ドル(約4兆9400億円)が必要だと訴えている。

ドーハ合意では、「2020年までに気候対策に向けた資金を年間1000億ドル(約8兆2400億円)にまで拡大するための戦略と手法に関する情報」を、2013年ポーランドのワルシャワ(Warsaw)で開催される国連気候変動枠組み条約第19回締約国会議(COP19)までに提出するよう先進国に求めている。

■気候変動による損失と被害

貧困国や気候変動の影響に対し最もぜい弱な国々からの訴えに応え、各先進国代表は長時間にわたる密室での議論の末、COP19で気候変動による損失と被害に取り組む制度を設立することになった。

■新枠組み交渉

2020年より先、京都議定書に代わる新たな国際制度を15年までに設計する意志を参加国・地域は再確認した。新枠組みは世界のすべての国に拘束力を持つものとする。

■2020年までの排出について

地球の気温上昇を産業革命以前との比較で2度以内に抑えるために、実際に必要となる温室効果ガスの削減量と各国の削減目標値との差が開きつつあり、その差を埋める改善策を見いださなければならないのが現状となっている。